こんにちは!『理系技術者の「知財×経済」』へようこそ!Hanaoです。

前回までの記事で、東レと後発医薬品メーカーとの間で争われた「かゆみ止め」薬の特許訴訟について、 [記事1:訴訟で何が争われたのか?] [記事2:217億円賠償の経済的インパクトは?] といった内容を詳しく見てきました。

今回は「番外編」として、あの知財高裁の判決が出た後、実際に企業がどんな反応を示したのか、そして株式市場がどう動いたのかという、よりリアルな動きに焦点を当ててみたいと思います。法的な判断が、実社会にどんな波紋を広げたのか、一緒に見ていきましょう!

◆ 判決後の企業の“声”:プレスリリースから読み解く三者三様

2025年5月27日の知財高裁判決は、東レにとっては勝訴、沢井製薬と扶桑薬品工業にとっては敗訴という結果でした。この大きなニュースに対し、各社はどのようにコメントを発表したのでしょうか?ポイントを絞って見てみましょう。

各社の発表からは、それぞれの立場と今後の戦略が垣間見えますね。東レは知的財産戦略の正当性を、敗訴した2社は最高裁での逆転を目指す姿勢を鮮明にしています。

◆ 市場はどう反応した?気になる株価の動きをチェック!

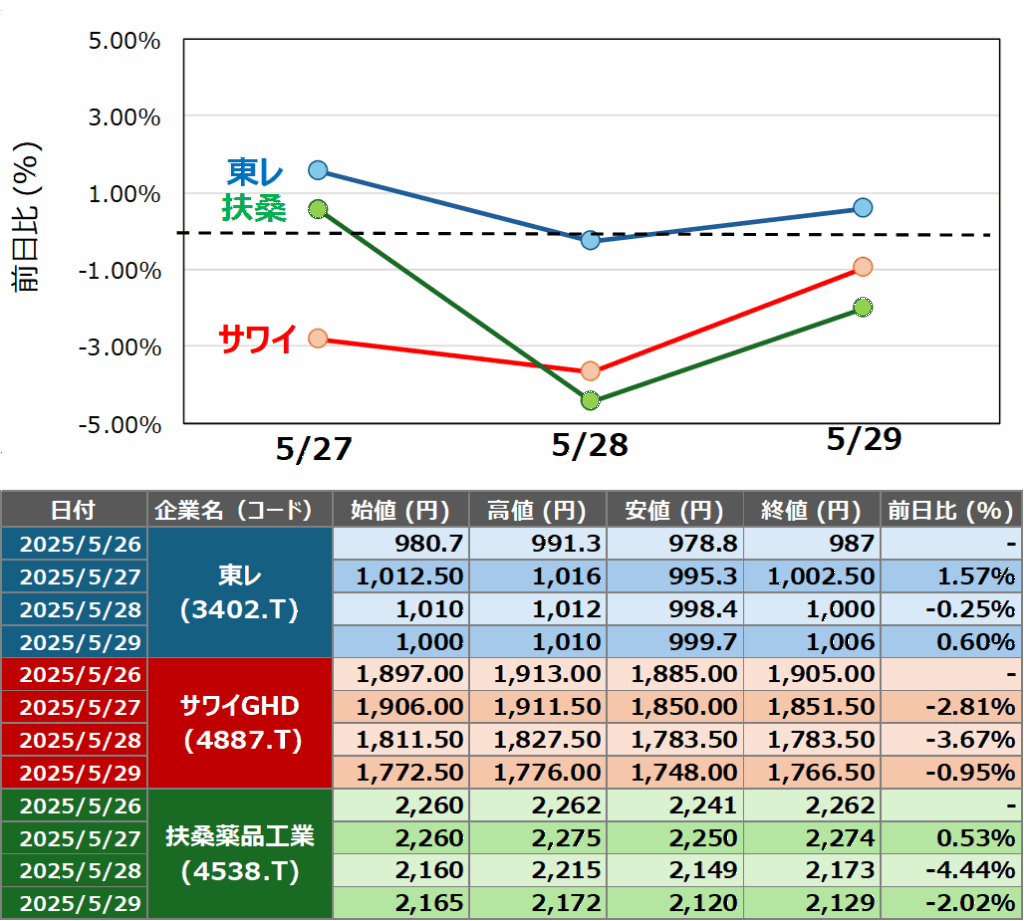

さて、このような大きなニュースが出た後、株式市場はどのように反応したのでしょうか?ここでは、判決報道があった2025年5月27日から数日間の主な株価の動きのポイントを見ていきます。

やはり、判決内容は各社の株価に明確な影響を与えたようですね。下記にリリース直後の株価の動きを掲載しておきます。

◆ この動きから何が見える?今後の展望は?(ポイント凝縮!)

今回の判決とそれに対する各社の動き、そして市場の反応から、いくつかの重要なポイントが見えてきます。全記事と重複もありますが、どうぞ。

- ジェネリック医薬品業界への警鐘: 今回の高額賠償は、特許紛争のリスクを抱えたままジェネリック医薬品を発売する戦略(「アットリスク」上市)がいかに危険であるかを改めて示しました。今後は、ジェネリックメーカーも特許調査をより慎重に行い、知財戦略の見直しを迫られるかもしれません。

- 先発医薬品メーカーの戦略強化: 一方で、新薬を開発するメーカーにとっては、研究開発投資の価値と特許権の重要性が再確認された形です。知的財産をしっかりと保護し活用していく戦略が、今後より一層重要になるでしょう。

- 戦いはまだ続く…最高裁へ: 沢井製薬、扶桑薬品工業ともに最高裁へ上告する意向を示しており、この法廷闘争はまだ最終決着していません。最高裁がどのような判断を下すのか、引き続き注目が集まります。

この一連の出来事は、医薬品業界におけるイノベーション(新しい薬の開発)とアクセス(薬の価格や普及)のバランスという、大きなテーマにも関わってきます。

【筆者の視点:逆風の中のイノベーションと一投資家として】

これまでの記事でも触れてきましたが、私個人としては、やはりイノベーションの価値を重視した今回の司法判断に賛同する立場です。

近年の薬価制度改革や国際情勢の変化など、新薬メーカーを取り巻く研究開発環境はますます厳しさを増しています。そうした逆風の中、知的財産が司法によってしっかりと保護されるというメッセージは、革新的な医薬品を生み出し続けるための重要な支えになると考えます。

そして、今回の株価の動きは、個人投資家の視点からも多くの学びを与えてくれました。企業の知財戦略、特に「アットリスクローンチ」のようなリスクの高い経営判断が、いかに株価に直結するかを目の当たりにしました。企業の将来性を見通す上で、その企業が保有する特許の有効性や、潜在的な知財紛争リスクをどれだけ深く分析できるかが、今後ますます重要になると痛感しています。

私自身もこのブログを通じて、皆さんと一緒にこうした「知財×経済」のリアルな動きを学び、有益な情報を発信し続けていきたいと思います。

◆ まとめ

今回は番外編として、東レの特許訴訟判決後の企業の具体的な声明や株価の動きを見てきました。知的財産に関わる事象が、いかにリアルタイムで企業活動や市場経済に影響を与えるのか、その一端を感じていただけたのではないでしょうか。

「知的財産」と「経済」は、こうして密接に絡み合いながら、私たちの社会を動かしているのですね。

また、注目していれば、いち早く特許訴訟の情報を得ることも不可能ではありません。そういった情報収集に関しても、追って記事を書ければと思います。

次回からは、ようやく知的財産と経済について解説していきます。では、また!

(この記事は、公開されている情報や提供されたレポートを基に、分かりやすくお伝えすることを目的としています。株価情報は常に変動するものであり、特定の銘柄の売買を推奨するものではありません。投資に関する最終決定はご自身の判断でお願いします。)

コメント