こんにちは。Hanaoです!

突然ですが、マイケル・ジャクソンの「スムーズ・クリミナル」のMVやライブパフォーマンスで、彼がまるで重力を無視するように身体を斜めに傾ける、あの有名な「ゼロ・グラビティ」または「アンチ・グラビティ・リーン」と呼ばれるダンス、覚えていますか?

「あれってどうなってるの?」「ワイヤーで吊ってたんじゃないの?」なんて思った方も多いのではないでしょうか。もちろん、初期のMVではワイヤーや特殊な撮影技術が使われていましたが、ライブであの滑らかな動きを再現するには、もっと巧妙な仕組みが必要でした。

実は、この驚異的なパフォーマンスの裏には、マイケル・ジャクソン自身も発明者として名を連ねる特許技術 (米国特許番号 5,255,452号) が隠されていたのです!

今回は、キング・オブ・ポップの伝説的なパフォーマンスを支えた、まさに「発明」と言えるこの特許技術について、その仕組みから開発秘話、そしてエンターテイメントに与えた影響まで、深掘りしていきたいと思います。「知財」や「特許」と聞くと難しそう…と感じる方にも、楽しんでいただけるように解説しますので、ぜひ最後までお付き合いください!

不可能を可能にした「魔法の靴」の特許とは?

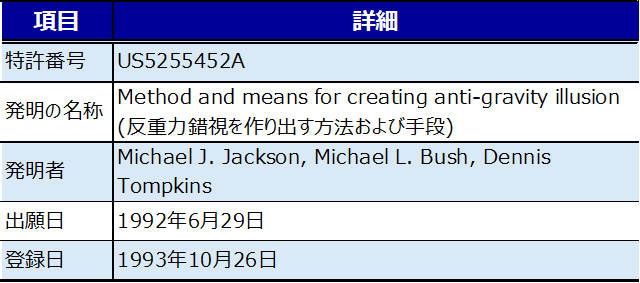

まずは、この革新的な発明の基本情報を見てみましょう。

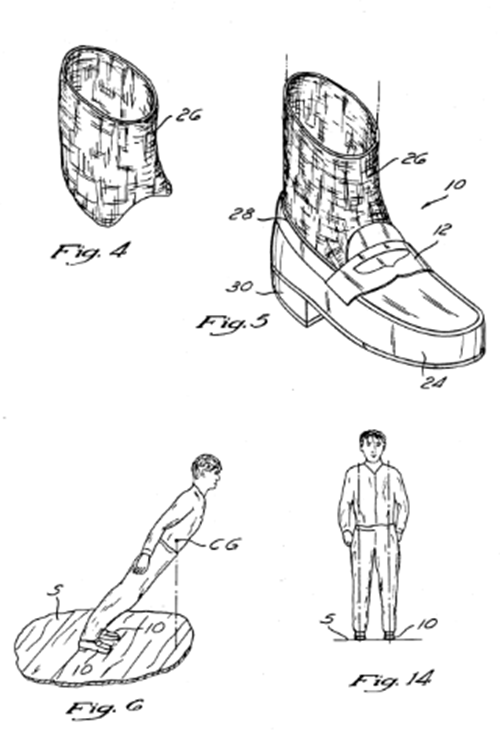

この特許の核心は、特殊な切り込み(スロット)が入ったヒールを持つ靴と、ステージ床から突き出るピン(ヒッチメンバー)の組み合わせです。ダンサーがこの靴を履き、ステージ上の特定のポイントで足をスライドさせると、ヒールのスロットが床のピンにガチッとはまり込みます。これにより、足首が固定され、体重を支点にして通常ではありえない角度まで身体を前傾させることが可能になるのです。

<仕組みのポイント>

- 特殊な靴:

- ヒール部分にV字型の切り込み(スロット)がある。

- スロットの内部は金属などで補強されており、体重を支えられる強度を持つ。

- 靴紐やストラップで足首をしっかり固定し、安定性を高める。

- 外観は通常の靴と変わらないように、スパッツやズボンの裾で隠せるデザイン。

- ステージ側の仕掛け:

- ダンサーが立つ位置のステージ床に、ボルトやペグ(特許文献では「ヒッチメンバー」)が設置されている。

- このペグは、パフォーマンスのタイミングに合わせて床からせり出し、使用後は格納される仕組み。

ちなみに、特許に記載されている図は下記になります。

ダンサーは、このペグに靴のヒールを引っ掛けた状態で、強靭な体幹と背筋を使ってゆっくりと体を傾けていきます。そして、元に戻る際も同様に、筋肉でコントロールしながら体を起こし、足をスライドさせてペグから靴を外すのです。

観客からは、この床の仕掛けや靴の特殊な構造は見えにくいため、まるで魔法のようにマイケルが重力に逆らっているように見えたわけですね。

アイデアの誕生と開発の道のり

この画期的なアイデアは、もちろんマイケル・ジャクソン自身の「観客をあっと言わせたい!」という強い思いから生まれました。「スムーズ・クリミナル」のMVでワイヤーを使って実現したあの傾きを、どうにかしてライブステージでも再現したいと考えたのです。

そこでタッグを組んだのが、マイケルの衣装デザインを長年手がけてきたマイケル・L・ブッシュ氏とデニス・トプキンス氏でした。彼らは単なるデザイナーではなく、マイケルの奇抜なアイデアや要求を形にするクリエイティブなパートナーだったのです。マイケルの著書「The King of Style: Dressing Michael Jackson」の中でも、この靴の開発に関する記述があり、マイケルが彼らに「この動きをステージでやりたいんだ。何か作ってくれないか」と挑戦状を叩きつけ、3人でこの装置を発明し特許を取得したと記されています。

開発は決して平坦な道ではありませんでした。

- ダンサーの全体重を支え、かつ激しい動きにも耐えうる強度。

- ステージ上で素早く、かつ確実にペグに固定・解除できる操作性。

- 観客に仕掛けを悟られないような自然なデザイン。

- そして何よりも、ダンサーの安全性。

これらの課題をクリアするために、試行錯誤が繰り返されたことでしょう。素材の選定、スロットの形状や深さ、ペグの強度や突出のタイミングなど、ミリ単位での調整が必要だったはずです。

エンターテイメントへの衝撃と影響

1993年に特許が登録されると、マイケルはこの技術を本格的にライブパフォーマンスに導入しました。おそらく、1993年後半の「Dangerous World Tour」の終盤、または1996年から始まった「HIStory World Tour」で多くの観客が目の当たりにしたと考えられます。

観客の反応は、言うまでもなく熱狂的なものでした。目の前で起こる非現実的な光景に、世界中のファンが度肝を抜かれ、この「ゼロ・グラビティ」はマイケルの代名詞の一つとなったのです。

この発明のすごさは、単に奇抜なパフォーマンスを実現したことだけではありません。

- エンターテイメントの新たな可能性を示した: 独創的なアイデアとそれを実現する技術があれば、これまでにない視覚的インパクトを生み出せることを証明しました。

- 後続のアーティストへの影響: パフォーマンスにおける技術的な工夫や、観客を驚かせるイノベーションの重要性を提示しました。

- 「マイケル・ジャクソン」というブランドの強化: 彼のクリエイティビティと革新性を象徴するパフォーマンスとして、伝説をさらに強固なものにしました。

近年では、インドの神経外科医グループがこのダンスの身体的負荷について医学的な見地から論文を発表し、「特殊な装置なしでは絶対に真似しないでください」と警鐘を鳴らしたことでも話題になりました。それほどまでに、この動きは人間の身体能力の限界を超えたものだったのです。

思わぬアクシデントと改良

しかし、どんなに優れた発明でも、予期せぬ事態は起こり得ます。1996年9月、モスクワでの「HIStory World Tour」公演中に、この装置のヒール部分がペグから外れてしまい、マイケルがステージ上で転倒するというアクシデントが発生しました。幸い大きな怪我には至らなかったものの、この一件を受けて、安全性をさらに高めるためにデザインの見直しや改良が加えられたと言われています。

このエピソードは、革新的な技術を実際のステージで使用する際の難しさと、常に改善を追求するプロフェッショナリズムを物語っていますね。ちなみに、この時使用された靴の一つは、後にオークションに出品され、高値で落札されたとか。

特許という「知恵の結晶」

マイケル・ジャクソンがこの技術を特許として申請・取得したことには、どんな意味があったのでしょうか? 特許は、新しい発明やアイデアを保護するための権利です。これにより、発明者は一定期間、その技術を独占的に使用したり、他者に使用を許諾したりすることができます。

マイケルの場合、この特許によって「ゼロ・グラビティ」のパフォーマンスを自身のショーの目玉として独占的に演出し、そのオリジナリティを法的に守ることができました。また、彼のクリエイターとしての側面を強く印象づけることにも繋がりました。彼は単なるパフォーマーではなく、「発明家」でもあったのです。

この「ゼロ・グラビティ」の特許は、エンターテイメントの世界において、アイデアと技術がいかに融合し、観客に驚きと感動を与えることができるかを示した素晴らしい事例と言えるでしょう。それは、マイケル・ジャクソンの尽きることのない探究心と、彼を支えたチームの技術力の結晶だったのです。

一つのパフォーマンスが伝説となる裏には、こうした知られざる「知恵」と「努力」が隠されているのですね。

いかがでしたでしょうか?今回は、マイケル・ジャクソンの「ゼロ・グラビティ」を支えた特許技術についてご紹介しました。普段何気なく見ているエンターテイメントの裏側にも、こんな「知財」の物語が隠れていると思うと、また違った楽しみ方ができるかもしれません。

なんでもよいので、気づいたことはお気軽にコメントください。ではまた!

コメント