こんにちは。Hanaoです!

前回は、ゲーム開発の基本的な流れと、それを支える「知的財産権」のキホンについてお話ししました。ゲームのキャラクターや音楽、タイトルなどが、法律でしっかり守られているイメージ、少し掴んでいただけたでしょうか?

さて今回は、その知的財産権が、ゲームの歴史の中でどんな風に活躍し、時には大きな事件を引き起こしてきたのか、具体的なお話を交えながら探っていきたいと思います。「あのゲームもそんなことがあったの?」なんて驚きがあるかもしれませんよ。

「パックマン」が火付け役?ゲームとIPの歴史のはじまり

今では当たり前のように語られるゲームの知的財産ですが、昔は今ほど意識されていませんでした。1970年代、ビデオゲームが登場したばかりの頃は、IPに関する法律もまだ手探り状態で、開発者たちも「自分のゲームがマネされるかも」なんて、あまり深く考えていなかったようです。

そんな状況が一変するきっかけになったと言われるのが、1980年に登場した「パックマン」の大ヒットです。

パックマンは、その可愛らしいキャラクターとシンプルなルールで、世界中で大ブームになりました。すると、「これは儲かる!」と目をつけた人たちが、似たようなゲームをたくさん作り始めたんです。これが、「知的財産って大事だよね」と、ゲーム業界全体が気づく大きな転機となりました。パックマンの成功が、結果的にゲームのIPに関する法律や考え方を発展させることになったんですね。

その後、ゲームのタイトルやロゴを守る「商標権」、ゲームの内容(プログラムやグラフィック、音楽など)を守る「著作権」が、ゲーム業界でも非常に重要視されるようになっていきました。

守られるのはアイデア?それとも表現?有名な裁判から学ぶ

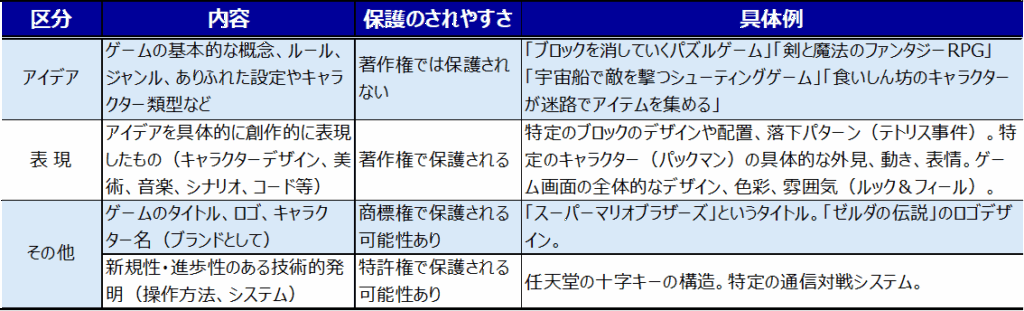

ゲームの歴史を語る上で欠かせないのが、「どこまでがアイデアで、どこからが著作権で守られる表現なのか」という問題です。これは、今も昔もゲームのIPを考える上で非常に悩ましいポイントなんです。

例えば、こんな裁判がありました。

これらの裁判を通して、「ゲームのアイデアそのものは自由に使っていいけど、キャラクターの見た目やゲーム全体の雰囲気といった具体的な表現をマネするのはダメだよ」という考え方が、だんだんと確立されていったのです。

日本のゲーム会社のIP戦略:任天堂の戦い

日本のゲーム会社も、早くから知的財産の重要性に気づき、積極的に権利を守ってきました。特に有名なのが任天堂です。

ゲームの歴史は、まさに知的財産との戦いの歴史でもあったわけです。クリエイターたちが苦労して生み出した「面白い!」という体験を守り、新しい挑戦を後押しするために、知的財産権はなくてはならない存在なんですね。

次回は、現代のゲームが抱える新たなIPの課題、例えばユーザーが作るコンテンツ(UGC)やAIが作るゲーム、そしてVR/ARやメタバースといった新しい技術とIPがどう関わってくるのか、といったお話をしていく予定です。ますます面白くなってきますよ!

なんでもよいので、気づいたことはお気軽にコメントください。ではまた!

コメント