こんにちは。Hanaoです!

ゲームと知的財産の旅も、いよいよ最終回となりました。前回は、パックマンの衝撃から始まり、クローンゲームとの戦いや任天堂のIP戦略など、ゲーム史における知的財産の役割を見てきましたね。「アイデア」と「表現」の境界線が、いかに重要で、そして時に曖昧であるかも感じていただけたのではないでしょうか。

さて今回は、現代のゲームが直面している、さらに新しい知的財産の課題と、VR/AR、メタバース、ブロックチェーンゲームといった未来の技術がIPの世界にどんな変化をもたらそうとしているのか、ワクワクするような未来予想図を一緒に描いてみたいと思います!

現代ゲームのIP最前線:UGC・AIが生み出す新たな論点

今のゲームは、ただ遊ぶだけでなく、プレイヤー自身がコンテンツを作り出したり(User-Generated Content, UGC)、AI(人工知能)がゲーム制作に関わったりと、以前とは比べ物にならないほど多様化しています。これがまた、新しい知的財産の悩みのタネにもなっているんです。

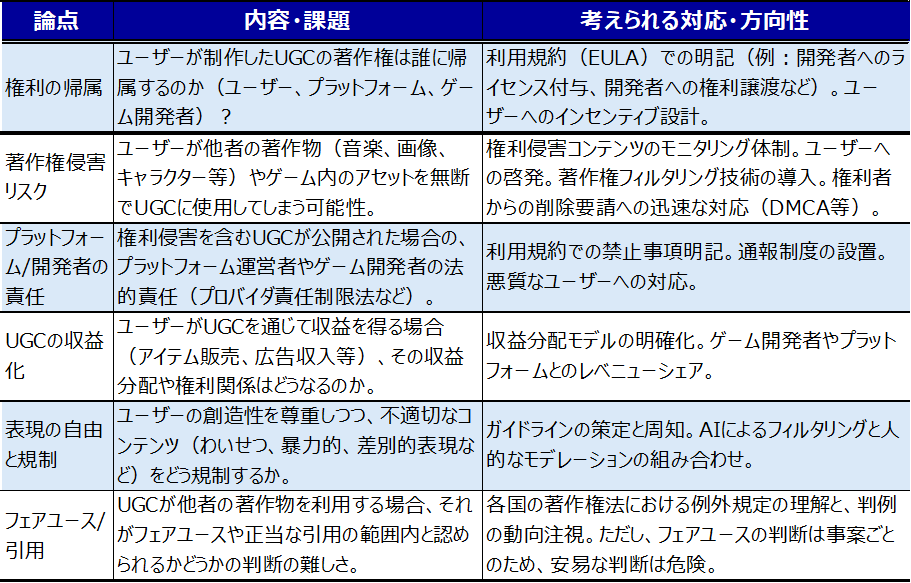

- ユーザー制作コンテンツ(UGC)の権利は誰のもの?

- 「マインクラフト」で巨大な建築物を作ったり、「フォートナイト」でオリジナルの島を公開したり。UGCはゲームをさらに面白くする大きな要素ですよね。

- でも、そこで作られたコンテンツの著作権は、作ったプレイヤーにあるのか、それともゲームを提供している会社にあるのか?もしプレイヤーが他のゲームのキャラクターを勝手に使ってUGCを作ったら?など、権利関係がとっても複雑です。

- 多くのゲームでは、利用規約(EULA)で「UGCの権利はゲーム会社に帰属する、または会社が自由に使える」といった内容が定められていることが多いですが、プレイヤーの創造性をどう守り、報いるかは大きな課題です。

- AIが作ったゲームコンテンツ、著作権はAIに?

- 最近では、AIがキャラクターデザインの案を出したり、音楽を自動生成したりと、ゲーム開発でもAIの活用が進んでいます。

- でも、もしAIが作ったものが、たまたま誰かの作品にそっくりだったら?そもそも、AIが作ったものに著作権は発生するの?(今の法律では、基本的に「人間」の創作でないと著作権は認められにくい、という考え方が主流です)。

- AIにどんなデータ(学習元)を使わせるか、という点も重要です。もし著作権のある作品を無断でAIに学習させていたら、それも問題になる可能性があります。

これらの新しい課題に対しては、まだ法律が追いついていない部分も多く、世界中で議論が続いています。

未来のゲームとIP:VR/AR、メタバース、NFTが変える世界

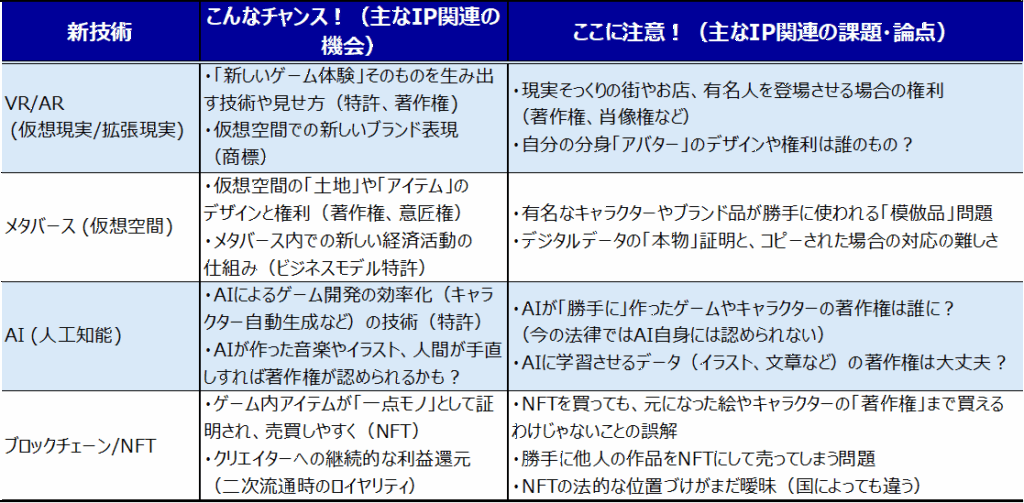

そして、ゲームの未来を語る上で欠かせないのが、新しいテクノロジーです。これらが普及すると、知的財産のあり方も大きく変わってくるかもしれません。

- VR/AR(仮想現実/拡張現実)ゲーム:

- 体験そのものがIPに?:VR/ARゲームでは、より没入感のある「体験」が重要になります。この「体験」のデザインや、それを実現する技術(例えば、触覚を再現するグローブなど)が、新しい特許の対象になるかもしれません。

- 現実世界のものが仮想空間に登場するときの権利:ARゲームで、現実のお店や商品がゲーム内に登場する場合、その商標権やデザインの権利はどうなるのか、といった問題も出てきます。

- メタバース(仮想空間):

- アバターの権利:メタバースで自分の分身となる「アバター」。そのアバターのデザインや、有名人にそっくりなアバターを作った場合の肖像権(パブリシティ権)などが問題になりえます。

- 仮想空間内のアイテムや建物のIP:メタバース内で売買されるデジタルな服やアイテム、土地、建物。これらにも著作権や商標権、デザインの権利が関わってきます。現実世界のブランドが、メタバース内で「偽ブランド品」が出回るのをどう防ぐか、といった課題も。

- ブロックチェーンゲームとNFT(非代替性トークン):

- 「本物」のデジタルアイテムの登場:NFT技術を使うと、ゲーム内のアイテムが「世界に一つだけの本物」として証明できるようになります。これにより、アイテムの所有権が明確になり、プレイヤー間で安全に売買できるようになる、と期待されています。

- NFTアートと著作権:ゲームキャラクターのNFTアートが作られた場合、そのNFTを買った人は、元になったキャラクターの著作権まで手に入れるわけではありません。NFTの所有権と、コンテンツそのものの著作権は別物だという理解が重要です。

- 新しいビジネスモデルとIP:NFTは、ゲーム会社にとって新しい収益源になる可能性がありますが、同時に、無断でキャラクターのNFTが作られてしまうといったリスクも。しっかりとしたIP管理と、明確な利用ルール作りが求められます。

グローバル化とIP保護の難しさ:世界で戦うために

インターネットで世界中と繋がっている現代、ゲームも国境を越えて楽しまれています。そうなると、知的財産を「世界のどこで、どう守るか」という問題がとても重要になります。

- 国によって法律が違う!:著作権や特許権の基本的な考え方は国際条約である程度共通化されていますが、細かい部分では国によって法律の解釈や保護の強さが異なります。例えば、アメリカの「フェアユース(公正な利用)」という考え方は、他の国ではそのまま通用しないことも。

- 海賊版との戦い:特にオンラインゲームでは、不正コピーや海賊版サーバーの問題が後を絶ちません。海外の нарушитель (違反者) を取り締まるのは、費用も手間もかかり、非常に難しいのが現状です。

- 国際的な紛争解決の試み:最近では、eスポーツの国際的な組織とWIPO(世界知的所有権機関)が協力して、ゲームやeスポーツに関する国際的な紛争解決のための機関(IGET)を設立するといった動きも出てきています。これは、グローバルなIP問題に対応するための新しい試みとして注目されます。

日本のゲーム会社が世界で成功するためには、各国の法律を理解し、国際的な視点でIP戦略を練ることが不可欠なんですね。

まとめ:知的財産はゲームの未来を創るエンジン

3回にわたって「ゲームの発展と知的財産」というテーマでお話ししてきましたが、いかがでしたでしょうか?

知的財産は、単に「マネされたら困るから守る」というだけでなく、クリエイターの努力に報い、新しい挑戦を後押しし、そして私たちプレイヤーに多様で豊かなゲーム体験を届けてくれる、まさにゲーム産業の「エンジン」のような存在だと言えるでしょう。

UGCやAI、メタバースといった新しい波が次々と押し寄せる中で、知的財産のあり方も柔軟に変化していく必要があります。それは法律家だけでなく、ゲームを作る人、遊ぶ人、みんなで考えていくべきテーマなのかもしれません。

このブログが、皆さんがゲームと知的財産について考える、ちょっとしたきっかけになれば嬉しいです。

なんでもよいので、気づいたことはお気軽にコメントください。ではまた!

コメント