こんにちは。Hanaoです!

サッカーワールドカップやオリンピック、熱戦が繰り広げられるたびに、私たちは選手の超人的なパフォーマンスや、コンマ数秒を争う記録更新に胸を躍らせますよね。私もスポーツ観戦が好きで、特に陸上競技はよく見ています。実は、そうしたスポーツの発展の陰には、「知的財産」という、ちょっと聞き慣れないけれど、とても重要な要素が深く関わっています。

「知的財産って何?なんだか難しそう…」と感じる方もいるかもしれません。でも、安心してください。今回は、スポーツと知的財産の意外なカンケイについて、具体的な事例を交えながら、できるだけ分かりやすくお話しできればと思います。知財や経済のことは全く知らない、けど興味はある、という方にこそ、楽しんでいただけたら嬉しいです。

スポーツと知的財産、そもそもどんな関係?

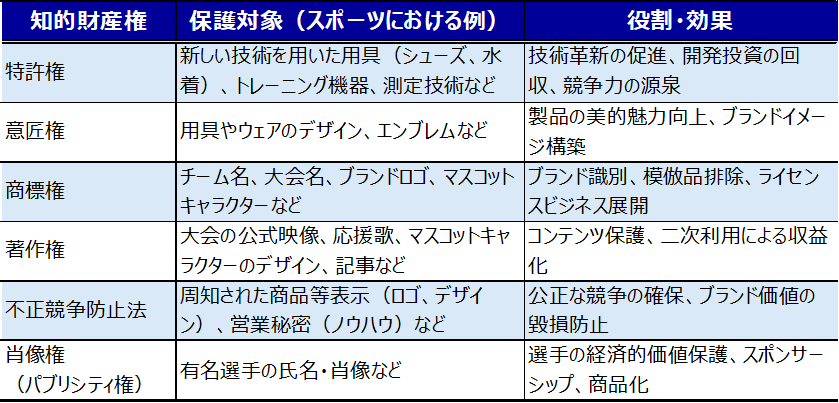

まず、「知的財産」とは、人間の知的な創造活動によって生み出されたアイデアや創作物、デザイン、ブランド名などを法律で保護し、創作者に一定期間の独占的な権利を与えるものです。特許権、意匠権、商標権、著作権などが代表的ですね。

では、これらがスポーツとどう結びつくのでしょうか?大きく分けて、こんな役割があります。

- 技術革新のエンジンになる!

- より速く、より高く、より強く――。アスリートのパフォーマンス向上を支えるのは、画期的なスポーツ用具やトレーニング方法です。企業は多大な研究開発費を投じて新しい技術を生み出しますが、その技術が特許などで保護されれば、他社に簡単にマネされることなく、開発投資を回収し、さらなるイノベーションへの意欲を高めることができます。

- ブランドを守り、経済を回す!

- 人気チームのロゴやマスコットキャラクター、大会の名称などは、商標権によって守られています。これにより、偽ブランド品が出回るのを防いだり、ライセンスビジネスを展開して収益を上げたりすることができます。この収益が、スポーツの振興や選手の育成に再投資されるわけです。

- 競技の魅力を高める!

- 特徴的なデザインのユニフォームや用具は、意匠権で保護されることがあります。また、試合の放送権は著作権と関連し、多くの人がスポーツ観戦を楽しめる環境を支えています。

ざっくりですが、知的財産がスポーツの発展と経済的な側面に深く関わっているイメージ、少し掴んでいただけたでしょうか?

図表1:スポーツにおける主な知的財産権

記録を塗り替えたテクノロジーと知財の攻防

ここからは、具体的な事例を通して、スポーツ用具の進化と知的財産、そして時にはそれが巻き起こす「騒動」について見ていきましょう。

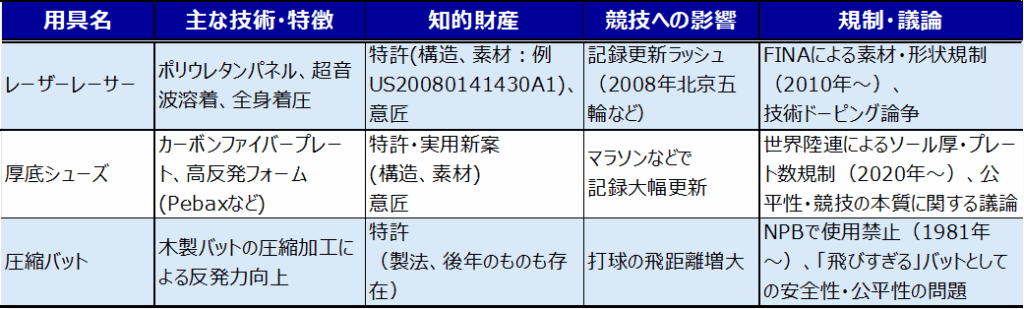

1. 高速水着「レーザーレーサー」:栄光と規制の狭間で

2008年の北京オリンピックを覚えているでしょうか?競泳競技で、驚異的な世界記録が次々と誕生しました。その立役者の一つが、SPEEDO社が開発した高速水着「LZR Racer(レーザーレーサー)」です。

- 開発と技術: NASA(アメリカ航空宇宙局)の協力も得て開発されたこの水着は、ポリウレタン製のパネルを超音波で溶着し、水の抵抗を極限まで低減。さらに、体を強く締め付けることで姿勢を安定させ、浮力も高める効果がありました。関連する技術は特許で保護されていたと考えられます(例:米国特許出願 US20080141430A1)。

- 影響: LZR Racerを着用した選手がメダルを独占する事態となり、「技術ドーピングではないか?」という論争が巻き起こりました。用具の性能差が、選手の努力や才能といった要素を上回ってしまうのではないか、という懸念です。

- 規制へ: 国際水泳連盟(FINA、現World Aquatics)は、当初この水着を承認していましたが、記録の異常な更新と公平性への配慮から、2010年以降、水着の素材(織物素材に限定)や形状(首や肩、足首を覆うことの禁止など)に関する新しいルールを導入。結果的にLZR Racerも規制対象となりました。

この一件は、技術革新がもたらす記録向上と、競技の公平性という難しいバランスをどう取るべきか、スポーツ界全体に大きな問いを投げかけました。

2. 厚底シューズ:マラソン界を席巻したイノベーション

近年、マラソンや長距離走で驚異的な記録更新が相次いでいますが、その背景にはナイキ社などが開発した「厚底シューズ」の登場があります。

- 開発と技術: 軽量で高反発な特殊フォーム素材(Pebaxなど)と、内蔵されたカーボンファイバープレートが特徴です。このプレートがバネのような推進力を生み出し、ランナーのエネルギー効率を高めるとされています。ナイキの「ヴェイパーフライ」シリーズや「アルファフライ」シリーズが有名で、これらの技術は複数の特許や実用新案で保護されています。

- 影響: トップアスリートだけでなく、市民ランナーの間でも記録向上の効果が報告され、瞬く間に市場を席巻しました。一方で、これもまた「技術ドーピング」ではないか、シューズの性能差が不公平を生むのではないか、という議論が起こりました。

- 規制へ: 世界陸上競技連盟(ワールドアスレティックス)は、シューズのソールの厚さや内蔵できるプレートの数などに制限を設けるルールを2020年に導入。技術の進歩を完全に否定するのではなく、一定の枠組みの中でコントロールしようという動きです。

レーザーレーサーの教訓も踏まえ、スポーツ団体が技術革新と競技の公平性のバランスを取ろうとしている様子がうかがえますね。

3. 幻の「魚雷バット」:飛びすぎた金属バット

少し時代を遡りますが、日本のプロ野球でも用具に関する興味深い事例があります。「圧縮バット」または「魚雷バット」とも呼ばれた金属バットです。

- 技術(推定): 木製バットの内部を圧縮加工するなどして、反発係数を高めたものと言われています。詳細な技術や当時の特許の状況は必ずしも明確ではありませんが、打球の飛距離を著しく増大させる効果があったようです。

- 影響と規制: 1980年代初頭、「打球が飛びすぎる」「打者が有利になりすぎる」といった理由から、安全性の問題や競技バランスへの懸念が生じました。結果として、日本野球機構(NPB)は1981年シーズンからこの種のバットの使用を禁止しました。

- この事例は、用具の性能向上が度を超えた場合に、競技の根幹や安全性が脅かされる可能性を示唆しています。

図表2:注目されたスポーツ用具と知的財産の関わり

知的財産は未来のスポーツをどう変える?

レーザーレーサーや厚底シューズの例は、知的財産に裏打ちされた技術革新が、時として競技のあり方そのものに影響を与えることを示しています。しかし、知的財産の役割はそれだけではありません。

- 新しいスポーツの誕生と普及: 例えば、「Teqball(テックボール)」という湾曲したテーブルで行う新しいスポーツは、その名称やロゴ、用具のデザインなどを知的財産で保護し、世界的な普及を目指しています。

- トレーニングの進化: アスリートの動きを解析するセンサー技術や、効果的なトレーニングメニューを提案するAIなども、特許などで保護されることで開発が進んでいます。

- 観戦体験の向上: VR/AR技術を使った新しい観戦スタイルや、リアルタイムで詳細なデータを提供するサービスなど、ファンを楽しませるための技術も知的財産と無縁ではありません。

- eスポーツの発展: ゲームソフトそのものの著作権はもちろん、大会運営のノウハウやチームのブランドなども含め、eスポーツの成長にも知的財産は不可欠です。

スポーツ団体や国際機関も、知的財産の重要性を認識し、その保護と活用のバランスについて議論を深めています。例えば、WIPO(世界知的所有権機関)はスポーツと知的財産に関する情報提供や議論の場を提供していますし、IOC(国際オリンピック委員会)や各国のオリンピック委員会(JOCなど)は、オリンピック関連の知的財産の保護に力を入れています。

【筆者の視点:元陸上部員が語る、厚底シューズの衝撃と「技術とルール」のジレンマ】

私は学生時代ずっと陸上部に所属していました。そのため、本記事で取り上げた「厚底シューズ」の登場は、本当に衝撃的な出来事でした。

私が現役だった頃はアシックスとミズノが二強で、ナイキはお洒落な先輩が履いている、という印象でした。それが2018年頃、箱根駅伝がナイキのピンクのシューズ一色に染まった光景を見た時の驚きは、今でも忘れられません。特に、長距離のトラックレースでスパイクではなく厚底シューズを選ぶ選手が増えたことには、まさに常識が覆された思いでした。「ヴェイパーフライ」はまさに特許技術の塊とのことで、いつかこのブログでも深掘りしてみたいテーマです。(私の尊敬する400mHの為末選手の動画でも「スパイクポリス」草野選手が面白く解説していました)

そして、このシューズの進化は、本記事のテーマである「技術とルールのバランス」という、非常に悩ましい問題を私たちに突きつけます。

一人の技術者としては、常識を打ち破る技術革新にはワクワクします。しかし、元陸上選手としては、例えばウサイン・ボルト選手が叩き出した9秒58という記録が、純粋な身体能力以外の「用具の力」だけで安易に更新されてしまうとしたら、それは少し違うのではないか、と感じてしまうのです。

どこまでが許容されるべき進化で、どこからが過度な補助なのか。非常にデリケートな問題ですが、ソールの厚さや反発性能に一定のルールを設けることは、やはり必要だと私は考えます。スポーツの根幹にあるのは、人間の肉体の躍動そのものだと信じているからです。

まとめ:技術とルールの調和、そして未来へ

今回は、スポーツの発展と知的財産のかかわりについて、いくつかの事例を交えながら見てきました。

知的財産は、スポーツ用具の技術革新を後押しし、アスリートの限界への挑戦をサポートする一方で、時には競技の公平性や本質を揺るがすほどのインパクトを持つこともあります。だからこそ、技術の進歩を適切にルールに取り込み、スポーツの価値を守り育てていくことが、関係者には求められています。

私たちファンも、記録更新の裏にある技術や、それを支える知的財産の存在に少し目を向けてみると、スポーツ観戦がまた一つ面白くなるかもしれませんね。

なんでもよいので、気づいたことはお気軽にコメントください。ではまた!

コメント