こんにちは。Hanaoです!

突然ですが、「知的財産」って聞くと、どんなイメージがありますか?なんだか難しそう、自分には関係ないかな…なんて思う方もいるかもしれません。でも、実は私たちの身の回りには知的財産があふれていて、新しい商品やサービス、クリエイティブな作品などが生まれる上で、とっても大切な役割を果たしているんです。

今回は、そんな知的財産の「キホン」と、日本と海外ではどんな違いがあるのかを、一緒に覗いてみましょう。「知財や経済のことは全く知らないけど、ちょっと興味がある」という方に、少しでも「へぇ~」と思っていただけたら嬉しいです。

知的財産って、そもそも何?

ものすごく簡単に言うと、「人間の知的活動によって生み出されたアイデアや創作物で、財産的な価値を持つもの」のこと。形がないものが多いのが特徴ですね。 代表的なものには、こんな種類があります。

これらの権利は、国によって制度が少しずつ違っていたり、守られる範囲が異なったりします。

日本と海外の「守るもの」の違いは?

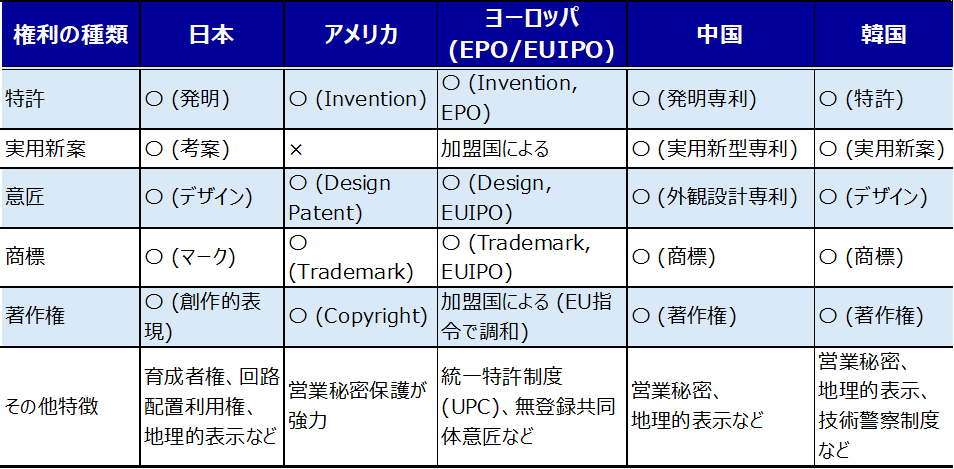

基本的な権利の種類は多くの国で共通していますが、国ごとに特色があります。ここでは、日本、アメリカ、ヨーロッパ(EPO/EUIPO)、中国、韓国を例に見てみましょう。

【図表1】主要国の主な知的財産権の比較

(注) 上記は代表的なもので、詳細は各国法制度によります。特にヨーロッパはEPO(欧州特許庁)やEUIPO(欧州連合知的財産庁)、そして各国の国内制度が複雑に絡み合っています。

権利はどうやって生まれるの? ~登録までの基本的な流れ~

著作権のように自動的に発生するものもありますが、特許権や商標権などは、基本的に国(または地域の特許庁など)に申請(出願)して、審査をクリアし、登録されることで初めて権利が発生します。この「登録主義」が一般的です。

昔のアメリカでは「先に発明した人がエライ!」という「先発明主義」でしたが、今は世界の主要国のほとんどが「先に出願した人が優先される」という「先願主義」を採用しています。なので、良いアイデアを思いついたら、できるだけ早く出願することが重要になるんですね。

また、出願されたものがすべて権利になるわけではありません。 例えば特許の場合、

- 出願: 必要な書類を特許庁に提出します。

- 方式審査: 書類に不備がないかチェックされます。

- 出願公開: 一定期間が経つと、出願内容が一般に公開されます。

- 実体審査: 「本当に新しいか?(新規性)」「簡単に思いつくものではないか?(進歩性)」「産業として利用できるか?」などが審査官によってじっくり審査されます。

- 登録査定 or 拒絶理由通知: 審査の結果、OKなら登録査定、ダメなら拒絶理由が通知されます。拒絶理由に対しては、意見を述べたり、内容を修正したりするチャンスがあります。

- 設定登録: 登録料を納付して、晴れて権利発生!

という流れが一般的です。国によって、審査請求という手続きが必要だったり、審査の進め方が少し違ったりします。 ちなみに、日本の実用新案は、基本的にこの「実体審査」なしで登録される(無審査登録主義)ので、スピーディーに権利化できるのが特徴です(ただし、権利の強さには注意が必要です)。

国によって手続きや審査のスピードも違う?

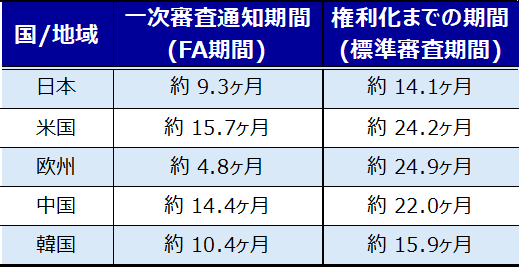

これも、結構違います。特許庁の体制や審査官の人数、審査の方針などによって、出願してから最初の審査結果が出るまでの期間(一次審査通知期間)や、最終的に権利になるまでの期間(権利化までの期間)には差があります。

【図表2】主要国の特許審査期間の目安(2019年頃のデータより)

(出典:特許行政年次報告書などの情報に基づきHanao作成) (注) これはあくまで目安で、技術分野や出願内容、早期審査制度の利用などによって大きく変わります。

ヨーロッパの一次審査通知が早いのは少し意外かもしれませんが、権利化までのトータル期間で見ると、日本や韓国が比較的スピーディーな傾向にあるようです。

【筆者の視点:審査期間の長さと、開発者の本音】

記事の後半で各国の審査期間について触れましたが、この「権利化までの時間の長さ」は、特許情報がリアルタイムの経済指標として注目されにくい大きな一因だと、私は考えています。

もちろん、一つひとつの発明の価値を正しく判断するために、丁寧な審査が不可欠であることは重々承知しています。その上で、今後はAI技術などを活用して先行技術調査の効率化を図るなど、審査プロセス全体がよりスムーズに進むようになればと期待しています。

私たち開発者からすると、特許を出願した後も「本当に登録されるだろうか」「他社から似たような出願が出てこないだろうか」と、結果が出るまで気が抜けない日々が続きます(たまに存在を忘れることもありますが…)。このドキドキする期間が少しでも短くなれば、というのが正直な気持ちですね。

今回は、知的財産の種類や、国による制度の基本的な違い、そして権利化までの大まかな流れについてお話ししました。少しは「知的財産」が身近に感じられたでしょうか?

次回は、実際に権利を取るためにはどれくらいの費用がかかるのか、そして、もし自分の大切な権利が誰かにマネされたりしたらどうすればいいのか、といったテーマでお届けする予定です。「世界の知財、キホンを覗く (2/2) 」も、ぜひお楽しみに!

なんでもよいので、気づいたことはお気軽にコメントください。ではまた!

コメント