こんにちは。Hanaoです!

前回の「世界の知財、キホンを覗く (1/2)」では、知的財産ってどんな種類があるの?国によってどう違うの?といった基本的なお話をしました。特許や商標などが、ちゃんと手続きを踏んで登録されることで「権利」になる、という流れも見ましたね。

さて今回はその後編。実際に権利を取るためにはどれくらいの費用がかかるのか、そして、もし大切な権利が誰かにマネされたりしたらどうすればいいのか…そんな「もしもの時の備え」にも繋がるお話です。今回も、知財の世界を一緒に覗いていきましょう!

権利を取るにはいくらかかる?~国による費用の違い~

「良いアイデアを権利で守りたい!」と思っても、気になるのが費用ですよね。知的財産権を取得・維持するためには、国や権利の種類によって様々な費用がかかります。

主なものとしては、

特に海外で権利を取りたい場合、国ごとに手続きをするのは大変なので、「特許協力条約(PCT)に基づく国際出願」という制度を利用することが多いです。これは、一つの出願手続きで複数の国に同時に出願したのと同じ効果が得られるもので、翻訳や各国の手続き開始までの時間を稼げるメリットがあります(ただし、最終的には各国での審査が必要です)。

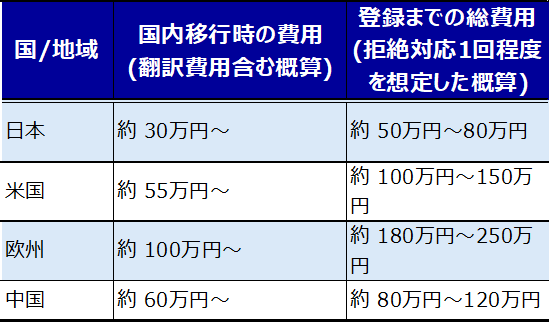

では、PCT出願を利用して主要国で特許を取る場合、どれくらいの費用がかかるのでしょうか? あくまで目安ですが、見てみましょう。

【図表3】主要国への特許出願・登録費用の目安(PCT出願経由)

(出典:各種情報に基づきHanao作成。1ドル140円、1ユーロ150円、1元20円で大まかに換算) (注1) 上記はあくまで一般的なケースの概算であり、発明の複雑さ、書類のページ数、請求項の数、弁理士事務所の方針、為替レートなどによって費用は大きく変動します。 (注2) 欧州は多くの国を含むため、権利化する国の数によっても費用が変わります。また、特許維持年金も高めになる傾向があります。

こう見ると、海外で権利を取るのは結構お金がかかるなぁ…と感じるかもしれませんね。 ただ、国によっては中小企業やスタートアップ向けの費用減免制度や補助金制度が用意されていることも多いです。日本でも、特許庁が出願料や審査請求料の減免制度を設けていたり、各自治体が海外出願費用の一部を補助してくれたりする場合があります。諦めずに調べてみる価値はありますよ。

もし権利がマネされたら?~権利侵害と救済措置~

せっかく取得した大切な権利。もし誰かに無断でマネされたり、使われたりしたら…これは「権利侵害」の可能性があります。そんな時は、泣き寝入りせずに、権利を守るための対抗手段を取ることができます。

代表的なものは以下の2つです。

- 差止請求: 「侵害行為をやめてください!」と要求すること。裁判所に訴えて、侵害品の製造販売の禁止などを求めることができます。緊急性が高い場合は、仮処分という形で迅速な対応を求めることも。

- 損害賠償請求: 権利侵害によって受けた損害を金銭で賠償してもらうこと。

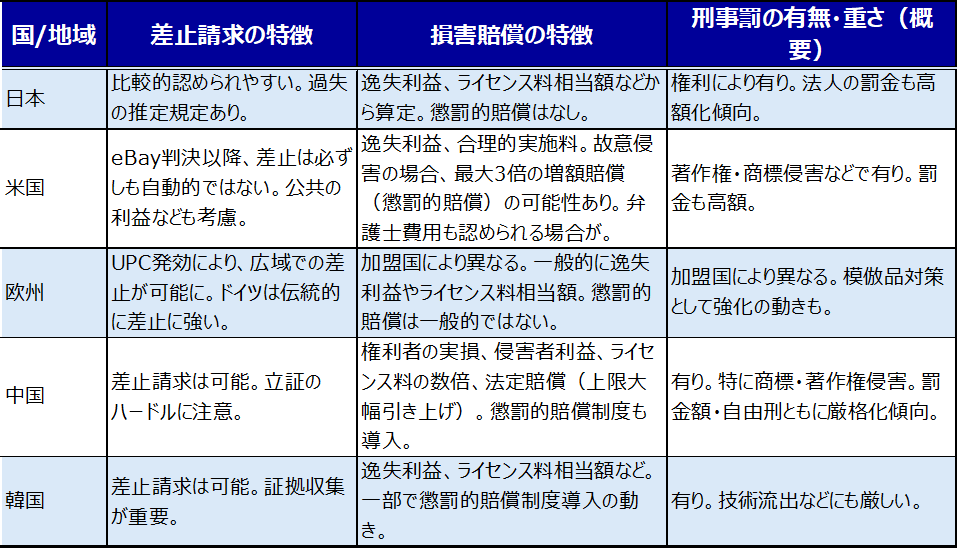

ただ、これらの救済措置も、国によって認められやすさや内容が少しずつ異なります。

【図表4】権利侵害時の主な対抗手段(主要国の特徴)

(出典:各種情報に基づきHanao作成) (注) こちらもあくまで一般的な傾向で、具体的な事案や最新の法改正・判例によって運用は変わります。

特にアメリカの「3倍賠償」や、中国で導入された「懲罰的賠償」は、悪質な侵害者に対して非常に大きなインパクトを与える可能性があります。権利者にとっては心強いですが、逆に侵害してしまった場合の経営リスクは非常に高くなりますね。

また、国によっては、悪質な知的財産権の侵害行為に対して、刑事罰(罰金や懲役)が科されることもあります。特に模倣品や海賊版の製造・販売などは、社会的な影響も大きいと見なされ、厳しい対応が取られる傾向にあります。

知財トラブルはどう解決する?~裁判だけじゃない紛争解決~

権利侵害かな?と思ったら、まずは専門家(弁護士や弁理士)に相談するのが第一歩です。その上で、どうやって解決を目指すか。

最もフォーマルなのは「裁判」です。各国には知的財産に関する紛争を扱う裁判所があり、そこで権利の有効性や侵害の有無、損害賠償額などが争われます。日本やドイツ、中国、韓国などでは、知的財産事件を専門的に扱う裁判所(部)が設けられていて、専門性の高い判断が期待できます。

ただ、裁判は時間も費用もかかることが多いのが難点…。そこで注目されているのが、「ADR(裁判外紛争解決手続)」です。これは、裁判によらずに、仲裁や調停といった方法で紛争を解決しようとするものです。

WIPO(世界知的所有権機関)なども、国際的な知的財産紛争のための仲裁・調停サービスを提供しています。ADRは、裁判に比べて手続きが柔軟で、非公開で行われることが多く、費用も抑えられる場合があるため、特に国際的な紛争では有効な選択肢となることがあります。

そして、ヨーロッパでは2023年に「欧州統一特許裁判所(UPC)」という新しい裁判所がスタートしました。これは、ヨーロッパの多くの国で有効な特許(単一効特許や従来の欧州特許)に関する紛争を、一元的に扱うことができる裁判所です。これまで国ごとに裁判をしなければならなかった手間やコストが削減できると期待されていますが、逆に一つの判決で多くの国での権利が無効になるリスク(セントラルアタック)もあるため、企業は戦略的な対応を迫られています。

【少しコラム】NPE(不実施主体)って聞いたことある?

最近、ニュースなどで「NPE」または「パテント・トロール」という言葉を聞いたことがあるかもしれません。NPE(Non-Practicing Entity:不実施主体)とは、自らは製品を製造・販売せずに、保有する特許権を行使してライセンス料や和解金を得ることをビジネスモデルとする組織や個人のことです。

大学や研究機関、個人発明家なども広義のNPEに含まれることがありますが、特に問題視されやすいのは、安価に特許を買い集めて、手当たり次第に企業を訴えるような一部のNPEです。こうした動きは、企業の正当な経済活動を委縮させ、イノベーションを阻害するとの批判もあります。アメリカではNPEによる訴訟が多く、日本企業もターゲットになることがあるため、注意が必要です。各国で、こうしたNPEPの活動をどう規制していくか、議論が続いています。

【筆者の視点:個人特許の夢と、知財トラブルの現実】

時々、「個人で画期的な発明をして特許を取り、大儲け…!」なんて妄想をすることがあります笑。でも、本記事で見たように、権利化には結構な費用がかかるのが現実ですよね。

ただ、今回調べてみて恥ずかしながら初めて知ったのですが、日本には中小企業や個人事業主の特許出願をサポートしてくれる費用減免や補助金の制度が、意外とたくさんあるんですね。これは夢が少しだけ現実に近づいた気がします。いつか、この補助制度について詳しく調べて、(自分のためにも)、記事にしてみたいと思います。

一方で、権利は守られるだけでなく、「他者の権利を侵害しない」ことの重要性も、この記事は教えてくれます。以前紹介した東レの「レミッチ」訴訟のように、特許裁判の賠償額は、時に大企業の経営すら揺るがすほどの規模になります。

私が所属する化学メーカーでも、数は少ないですが、過去の知財トラブルは今も教訓として語り継がれています。開発者として、他社の権利を調査する「クリアランス」に手を抜いてはならないことを再認識しました。

まとめ:知財は国境を越える。グローバルな視点が大切。

2回にわたって、知的財産のキホンと、日本と海外の違いについて駆け足で見てきました。権利の種類や取り方、費用、そしてトラブルが起きた時の対応まで、国によって本当に様々なルールや考え方があることを感じていただけたでしょうか。

グローバル化が進む現代では、ビジネスもアイデアも簡単に国境を越えていきます。だからこそ、日本国内だけでなく、海外の知的財産制度についても理解を深め、戦略的に活用していく視点がますます重要になっています。

このシリーズが、皆さんが知的財産という世界に一歩足を踏み入れる、小さなきっかけになれたなら幸いです。

なんでもよいので、気づいたことはお気軽にコメントください。ではまた!

コメント