こんにちは。Hanaoです!

今回は、日本の経済に大きなインパクトを与えた代表的な知財裁判を5つピックアップして、できるだけ分かりやすくご紹介します! これらの事件を知れば、知財が持つパワーや、それが私たちの未来にどう影響していくのか、きっと面白く感じてもらえるはずです。

まずは、私たちの生活を一変させた発明の対価を巡る話と、かつて世界をリードした産業の裏で起きていた国際的な特許紛争、そして私たちの医療にも関わる医薬品特許の重要裁判を見ていきましょう。

1. 青色LED訴訟 〜サラリーマン発明家が起こした「革命」と報奨金〜

「21世紀のあかり」とも言われる青色LED。この発明が、どれだけ私たちの生活を変えたか、想像してみてください。スマートフォン、信号機、大型ディスプレイ…。もし青色LEDがなかったら、今のカラフルで省エネな光の世界は存在しなかったかもしれません。

- 事件のあらまし

この裁判のインパクトは、単に金額の大きさだけではありません。それまで、企業に勤める研究者の発明の功績は、十分に報われていなかったケースも少なくありませんでした。しかし、この判決(および和解)は、「発明の価値を正当に評価すべき」という強いメッセージを社会に投げかけました。

経済・社会への影響は?

この事件は、発明の対価という直接的なお金の話だけでなく、日本のイノベーションのあり方や、企業と個人の関係性について、大きな議論を巻き起こした重要なケースです。

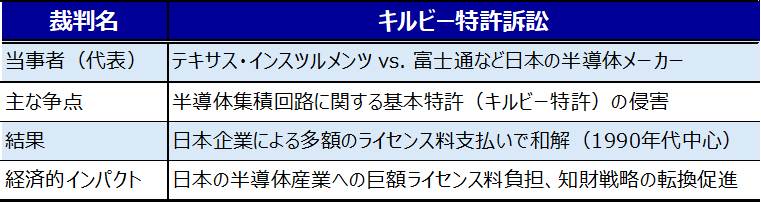

2. キルビー特許訴訟 〜黒船襲来!日本の半導体産業を揺るがした日米特許戦争〜

1980年代後半から1990年代にかけて、日本の半導体産業は世界を席巻していました。しかし、その裏で、「特許」を武器とした静かなる戦いが繰り広げられていたことをご存知でしょうか。その象徴とも言えるのが、キルビー特許訴訟です。

- 事件のあらまし

この特許は、現代のあらゆる電子機器に不可欠なICの基本技術に関するもので、影響範囲が非常に広かったのが特徴です。

経済・社会への影響は?

この事件は、グローバル経済の中で、知的財産がいかに強力な交渉材料となり得るか、そして国家間の経済摩擦にまで発展し得るかを示した、重要な教訓となっています。

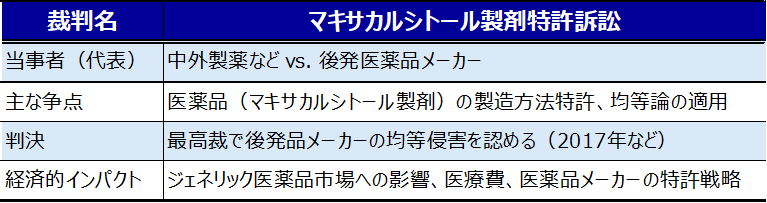

3. マキサカルシトール製剤特許訴訟 〜ジェネリック医薬品と「特許の壁」〜

医療費の増大は、日本だけでなく世界的な課題です。その抑制に貢献するのが、新薬(先発医薬品)の特許が切れた後に販売されるジェネリック医薬品(後発医薬品)。しかし、そのジェネリック医薬品の登場を巡っては、しばしば特許を盾にした激しい攻防が繰り広げられます。最近では、当ブログでも紹介した東レの訴訟もありましたね。このジェネリック医薬品に関連する特許訴訟の代表例が、マキサカルシトール製剤特許訴訟です。

- 事件のあらまし

「均等論」とは、特許発明と字面(文言)上は少し違っていても、実質的に同じような技術であれば特許侵害とみなす考え方です。この事件では、その均等論の適用範囲が厳しく問われました。

経済・社会への影響は?

この事件は、私たちの健康や医療制度とも深く関わる医薬品分野で、特許がいかに重要な役割を果たしているか、そしてその運用がいかに難しいかを教えてくれます。

ここまでが記事1/2です。記事2/2では、ソフトウェア特許のあり方を問うた事件や、インターネット時代の新たな特許問題に焦点を当てた裁判を紹介します。お楽しみに!

【筆者の視点:技術者として想う、青色LEDの希望とキルビー特許の教訓】

今回の記事で紹介された事例は、私にとっても非常に示唆に富むものです。

まず「青色LED訴訟」ですが、これは一人の技術者として、非常に勇気づけられる事例です。もちろん、日々の研究開発は会社の設備やサポートがあってこそ成り立つものであり、発明の功績が完全に個人のものだとは思いません。しかし、この裁判をきっかけに、個人の貢献が正当に評価され、報われる流れができたことは、間違いなく日本の技術開発にとって大きなプラスだったと感じます。発明者へのインセンティブ向上は、今後も重要な課題ですね(切実)。

次に「キルビー特許訴訟」。これは日本人として少し悔しい気持ちにもなりますが、学ぶべき教訓に満ちた事例です。技術者として各国の特許を読んでいると、時に「この内容で権利になるのか…」と驚くような特許が、自国産業の保護を背景に成立しているように見えることがあります。

こうした「プロパテント(特許重視)政策」は、純粋な技術競争を歪めてしまう側面もあり、個人的には複雑な思いです。しかし、それが国際競争の現実である以上、日本も戦略的に立ち回り、自国の産業と技術者をしっかりと守り抜いてほしいと、切に願います。

コメント