こんにちは。Hanaoです!

前回の「日本経済を揺るがした!知財裁判TOP5 (1/2)」では、発明の対価、国際特許紛争、そして医薬品特許にまつわる重要な裁判を見てきました。今回はその後編として、私たちのデジタルライフに欠かせないソフトウェアや、インターネットサービスに関連する知財裁判に焦点を当てていきます。これらは、技術の進化とともに生まれた新しい形の紛争であり、今後のビジネスやイノベーションのあり方を考える上で非常に示唆に富んでいます。

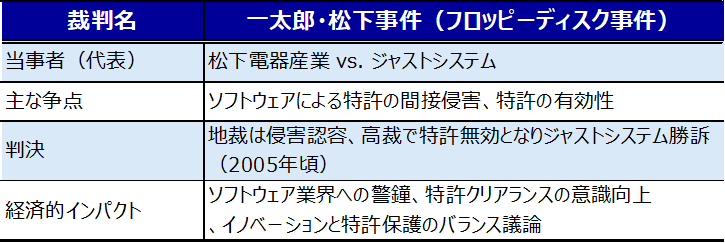

4. 一太郎・松下事件(フロッピーディスク事件) 〜ソフトウェア特許と「間接侵害」の攻防〜

今では当たり前のように使っているワープロソフトや表計算ソフト。これらのソフトウェアも、かつては「物」としての実体が希薄なため、特許で保護すべきか、どのように保護すべきか、議論がありました。そんな中、ソフトウェア特許のあり方、特に「間接侵害」という考え方が注目されたのが、一太郎・松下事件です。

- 事件のあらまし

「間接侵害」とは、直接特許を侵害する製品そのものではなくても、その特許発明の実施にのみ使われる部品や装置を製造・販売する行為などを指します。この事件では、一太郎というソフトウェアがフロッピーディスクを介して利用されることが、特許侵害に繋がるかどうかが争われました。

経済・社会への影響は?

この事件は、目に見えないソフトウェアという存在が、いかに大きな経済的価値を持ち、そして特許紛争の対象となり得るかを示した、初期の重要な事例と言えるでしょう。

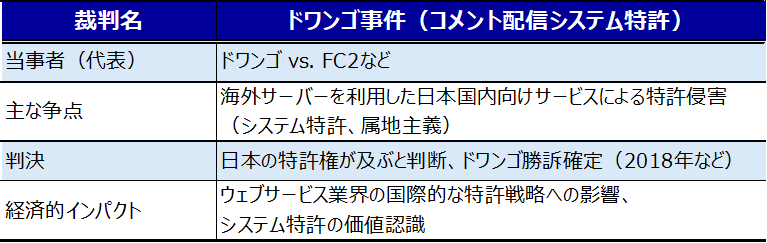

5. ドワンゴ事件 〜ネット時代のコメント機能は誰のもの?国境を越える特許紛争〜

ニコニコ動画でお馴染みの、動画上にコメントが流れるあのシステム。実はあの技術も、特許紛争の舞台となりました。それがドワンゴ事件です。この事件は、インターネットサービスにおける特許のあり方や、国境を越えたサービスの提供と特許権の効力(属地主義)について、重要な論点を含んでいました。

- 事件のあらまし

特許権は基本的にその国の中だけで有効(属地主義)とされていますが、インターネットサービスは簡単に国境を越えてしまいます。この事件は、その「属地主義の壁」をどう乗り越えるかという、現代的な課題を浮き彫りにしました。

経済・社会への影響は?

この事件は、インターネットというボーダーレスな空間で、知的財産をどう守り、どう活用していくかという、まさに「今」私たちが直面している課題を象徴するものです。

【筆者の視点:「モノ」作り技術者が想う、デジタル特許の未来】

私自身は化学メーカーに所属しており、普段扱っている特許は、化学物質や材料といった、基本的に目に見える「モノ」が対象です。

だからこそ、今回取り上げたソフトウェアやインターネットサービスのような「実体のない発明」の権利化は、また違った難しさがあるのだろうと想像します。例えば、「プログラムのどの部分が発明の核心なのか?」「ユーザーの操作によって初めて完成するシステムの場合、誰が権利を侵害しているのか?」といった判断は、ますます高度で複雑になっていくのではないでしょうか。

世の中ではシステムエンジニアの需要が高まり続けていますが、今後は、こうしたデジタル技術の深い知識と、知的財産の専門性を併せ持つ人材、例えば「ソフトウェア特許を専門に扱う弁理士」などの価値も、飛躍的に高まっていくのかもしれないと感じました。

いかがでしたでしょうか?2回にわたり、日本の経済に大きな影響を与えた5つの知財裁判をご紹介しました。これらの事件は、単なる企業間の争いというだけでなく、私たちの社会や経済のあり方、そして未来のイノベーションの方向性を示唆していると言えるかもしれません。

知的財産は、目には見えにくいけれど、私たちの生活を豊かにし、経済を動かす大切なエンジンです。今回の記事が、そんな知財の世界に少しでも興味を持つきっかけになれば嬉しいです。

なんでもよいので、気づいたことはお気軽にコメントください。ではまた!

コメント