こんにちは。Hanaoです!

前回の「特許分類のキホン – 知財の「住所」で未来を読む (1/2)」では、特許分類の基本的な考え方や、IPC、CPC、FI、Fタームといった主要な分類システムについてご紹介しました。特許分類が、技術情報を整理し活用するための強力なツールであることを感じていただけたでしょうか。

今回はその続編として、各特許分類の仕組みをもう少し詳しく見ていくとともに、実際にこれらの情報をどうやってビジネスや研究開発に活かしていくのか、具体的な使いこなしのヒントや、AIと共に進化する特許分類の未来についてお話しします!

1. 各特許分類を深掘り! – コードの構造と特徴

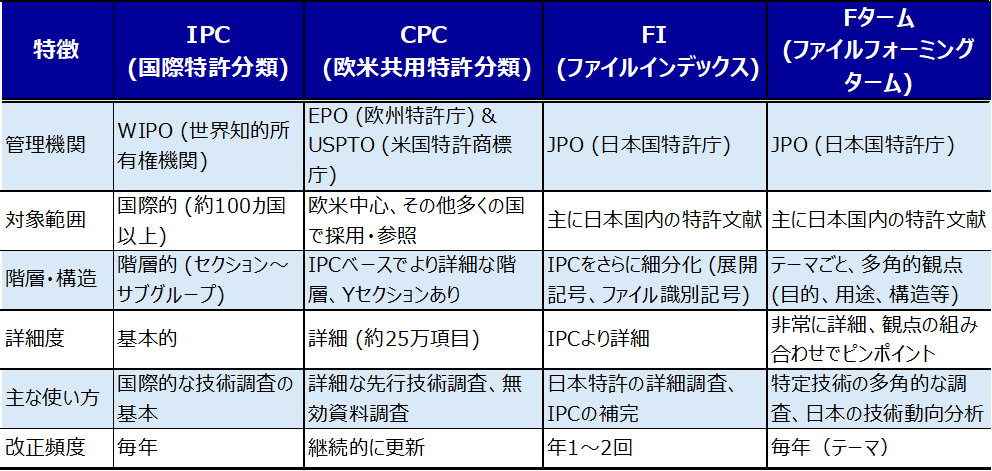

まずは、前回ご紹介した主要な特許分類システムについて、それぞれの特徴を比較しながら、もう少し詳しく見ていきましょう。

これらの特徴を表にまとめると、以下のようになります。

2. 誰がどうやって分類してるの? – 特許分類付与の舞台裏

では、これらの複雑な特許分類は、一体誰が、どのようにして特許文献に付与しているのでしょうか?

答えは、各国の特許庁の審査官です。

特許出願が提出されると、その発明内容を専門とする審査官が、発明のポイント(技術的な特徴や本質)を正確に理解し、最も適切と思われる分類を付与していきます。

このプロセスは、おおよそ以下の流れです。

- 発明の理解: 審査官は、出願書類(明細書、特許請求の範囲、図面など)を読み込み、発明が解決しようとする課題、その解決手段、そして発明の効果を把握します。

- 主要な技術分野の特定: まず、発明がどの大きな技術分野に属するかを判断し、IPCやCPCの対応するセクションやクラスを見定めます。

- 詳細な分類の検討: 次に、サブクラス、メイングループ、サブグループへと掘り下げていき、発明の核心的な特徴に最も合致する分類を選択します。複数の分類が付与されることもあります。

- 国内分類の付与(日本の場合): JPOの審査官は、IPCに加えてFIやFタームも付与します。特にFタームは、発明を多角的に捉えるため、複数のテーマや観点から検討されます。

近年では、この分類付与作業を支援するためにAI(人工知能)技術も活用され始めています。例えば、WIPOは「IPCCAT」というAIベースの分類支援ツールを提供しており、出願書類のテキストを解析してIPC分類の候補を提示します。日本の特許庁でも、審査官の作業効率化や分類品質の均一化を目指してAIツールの開発・導入が進んでいます。

しかし、最終的な分類の決定は、依然として高度な専門知識と判断力を持つ人間の審査官に委ねられています。なぜなら、発明のニュアンスを正確に捉え、適切な分類を選択するには、単なるキーワードマッチング以上の深い理解が必要だからです。

3. 特許分類、こう使えば面白い! – 実践テクニックと活用事例

さて、いよいよ実践編です。特許分類を使って、具体的にどんなことができるのか、いくつかの活用例とテクニックをご紹介します。

(a) 先行技術調査の精度を格段に上げる!

新しいアイデアを思いついたとき、それが本当に「新しい」のかどうかを確認する「先行技術調査」は非常に重要です。キーワード検索だけでは、関連する特許を見逃してしまう可能性があります。

- テクニック1: キーワードと分類の組み合わせ

- 例: 「ドローン」に関する技術を調べる場合、キーワード「ドローン」だけでなく、関連するIPC分類

B64C 39/02(遠隔制御される航空機) やG05D 1/00(乗り物や航空機の自動制御) などを組み合わせて検索します。これにより、ノイズが減り、より的確な文献が見つかります。

- 例: 「ドローン」に関する技術を調べる場合、キーワード「ドローン」だけでなく、関連するIPC分類

- テクニック2: 上位階層から下位階層へ絞り込む

- まずは大まかな技術分野の分類(例:IPCのクラスレベル)で検索し、ヒット件数や内容を見ながら、徐々にサブクラス、メイングループへと絞り込んでいくことで、効率的に調査を進められます。

(b) 技術トレンドを読み解き、未来を予測する!

特定の特許分類の出願件数の推移を見ることで、その技術分野の盛衰や、注目度が分かります。

- 活用例: JPOの「特許出願技術動向調査」

- 日本の特許庁は、毎年さまざまな技術分野について、特許出願の動向を分析したレポートを公開しています。これらのレポートでは、まさに特許分類ごとの出願件数の推移や、主要な出願人(企業や大学など)の動向がグラフなどで分かりやすく示されており、技術トレンドを掴む上で非常に参考になります。

- 例えば、かつて日本の特許庁がIoT関連技術の把握のために設定した「ZIT」という独自の分類(現在はIPCの

G16Yなどに移行・対応)の出願件数の推移を追うことで、日本におけるIoT技術の発展の歴史や、特にどの応用分野(スマートホーム、ヘルスケア、工場自動化など)で開発が活発だったか、といったことが分析できます。

(c) ライバル企業や注目企業の動向を丸裸に!

気になる企業がどんな技術分野に力を入れているのか、特許分類はそれを知るための有力な手がかりです。

- テクニック: 企業名 × 特許分類で検索

- 特定企業の名前と、注目している技術分野の特許分類を組み合わせて検索することで、その企業がその分野でどのような特許を取得しているか、研究開発の方向性を探ることができます。

- 日本のFタームを使えば、さらに深く分析できます。例えば、ある自動車メーカーが「自動運転」に関する特許を多く出していることは分かっていても、Fタームで「自動運転の安全性向上を目的とした制御システム」といった特定の観点から分析することで、その企業が特にどの部分に注力しているのか、より詳細な戦略が見えてくることがあります。

(d) 研究開発戦略や新規事業のヒントを見つける!

- 活用例: 「ホワイトスペース」の発見

- ある技術分野において、関連する特許分類を調査した結果、特定の技術要素や応用分野でまだ特許があまり出願されていない「空白地帯(ホワイトスペース)」が見つかることがあります。これは、新規参入のチャンスや、新たな研究開発テーマのヒントになるかもしれません。

- 活用例: 技術提携先やM&A候補の探索

- 自社が強化したい技術分野や、参入したい新しい市場で、既に有力な特許を持つ企業や大学を特許分類から探し出し、提携や買収の候補として検討することができます。

4. 特許分類のミライ – AIと共に進化する情報基盤

最後に、特許分類のこれからについて少し触れておきましょう。

最大のトレンドは、やはりAI(人工知能)の活用です。 既に、WIPOや日米欧の特許庁では、AIを使った特許分類の付与支援システムが導入されたり、研究開発が進められたりしています。AIの得意とする自然言語処理や画像認識技術を活用することで、

などが期待されています。例えば、EPO(欧州特許庁)では、AIによる分類付与の正解率90%以上を目指すといった具体的な目標も掲げられています。

また、技術の進歩は日進月歩です。AI、バイオテクノロジー、グリーンエネルギーといった新しい技術分野が次々と登場し、発展しています。これに対応するため、IPC、CPC、FI、Fタームといった特許分類システム自体も、継続的に見直され、改訂されていきます。

さらに、グローバル化が進む中で、異なる特許分類システム間の国際的なハーモナイゼーション(調和)の動きも重要です。CPCのように複数の特許庁が協力して共通の分類システムを開発・運用する動きや、日米欧中韓の五大特許庁(IP5)での協力など、世界中のどこからでも効率的に特許情報を検索・活用できる環境整備が進められています。

おわりに

2回にわたり、「特許分類」の世界を探検してきました。いかがでしたでしょうか? 特許分類は、単なる記号の集まりではなく、技術の進化を映し出し、未来を読み解くためのダイナミックで奥深い情報基盤です。

J-PlatPat(日本の特許情報プラットフォーム)やEspacenet(欧州特許庁のデータベース)など、無料で使える特許検索データベースもたくさんあります。ぜひ一度、ご自身の興味のあるキーワードや企業名と、今日ご紹介した特許分類を組み合わせて、宝探しに出かけてみてください。きっと、新しい発見や驚きがあるはずです!

なんでもよいので、気づいたことはお気軽にコメントください。ではまた!

コメント