こんにちは。Hanaoです!

特許の歴史を巡る旅も、いよいよ最終回となりました。前回は、アメリカや日本などで特許制度がどのように発展してきたかを見てきましたね。国ごとに制度が整っていく一方で、ビジネスや技術はどんどんグローバル化していきます。

「じゃあ、自分の発明を海外でも守るにはどうしたらいいの?」 「新しい技術が出てきたら、特許制度はどう変わるの?」 「特許って、良いことばかりなのかな?」

今回は、そんな疑問に答えながら、国境を越える特許の仕組み、時代の変化に応じた特許法の進化、そして特許がもたらす光と影、さらには未来の課題まで、幅広く探っていきたいと思います!

国境を越える発明を守る!国際的なルール作り

発明やアイデアには国境がありません。素晴らしい発明は、世界中で役立つ可能性がありますよね。でも、各国の特許制度はバラバラ。そこで、国際的な取り決めが重要になってきます。

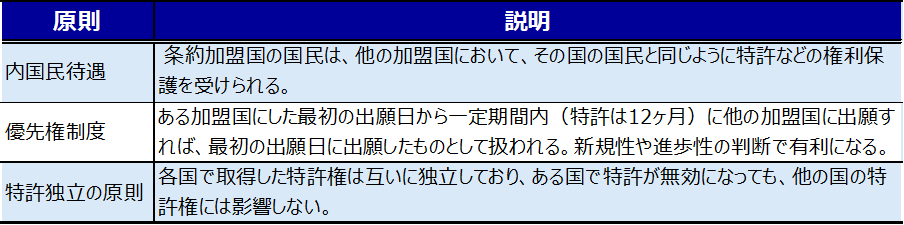

- パリ条約 (1883年採択) 19世紀後半、万国博覧会などで各国の発明が披露されるようになると、外国で自国の発明が模倣される懸念が高まりました。そこで生まれたのが「工業所有権の保護に関するパリ条約」、通称パリ条約です。

パリ条約の主なポイント

この条約によって、国際的な特許保護の基本的な枠組みができました。日本も1899年に加盟しています。

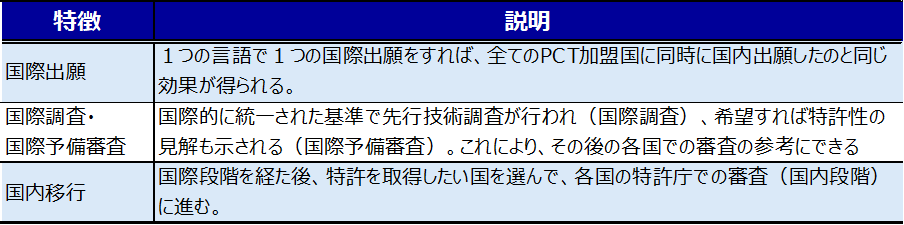

- 特許協力条約 (PCT) (1970年採択) パリ条約があっても、各国ごとに特許出願をするのは大変な手間と費用がかかります。そこで、国際的な出願手続きを簡素化するために作られたのがPCTです。

特許協力条約 (PCT) の主なポイント

PCTは、あくまで出願手続きを助けるもので、特許を与えるかどうかは最終的に各国の特許庁が判断します。でも、この仕組みのおかげで、グローバルに特許を取得しやすくなったのは間違いありません。

時代とともに変わる特許のカタチ

技術が進歩すれば、新しいタイプの「発明」が登場します。特許制度も、それに合わせて中身を見直す必要が出てきます。

- 特許の対象って何?:ソフトウェア、ビジネスモデル、生命?

- ソフトウェア: かつては「単なる計算方法」として特許の対象外とされがちでしたが、技術の進歩とともに、特定の機械を制御したり、具体的な技術的課題を解決したりするものは、特許として認められるようになってきました。ただし、国によって判断基準にはまだ違いがあります。

- ビジネスモデル: アメリカでは1990年代後半に「ビジネス方法特許」が注目されましたが、その後「抽象的なアイデア」だけでは特許にならないという方向に。日本でも、単なる商売の方法ではなく、IT技術と結びついた具体的な仕組みであれば特許になる可能性があります。

- 生命科学(バイオテクノロジー): 微生物や遺伝子組換え技術、さらには遺伝子そのものなど、生命に関連する発明も特許の対象となってきました。有名なのは、1980年のアメリカのチャクラバーティ事件判決で、人工的に作られた微生物に特許が認められました。しかし、ヒト胚細胞や遺伝子編集技術など、倫理的な議論を呼ぶ分野も多く、各国で慎重な検討が続けられています。

- 特許の期間は? 昔は国によってまちまちでしたが(ヴェネツィアは10年、イギリスは14年、日本の初期は15年など)、WTO(世界貿易機関)のTRIPS協定(知的所有権の貿易関連の側面に関する協定)により、現在は多くの国で**「出願日から20年」**が標準的な特許期間となっています。

- 審査は厳しくなった? 初期の特許制度では、簡単な登録だけで権利が発生することもあったり、審査基準も国ごとに異なったりしました。しかし、技術が高度化し、国際的な出願が増えるにつれ、特許の「質」が重視されるように。新規性や進歩性などの審査基準の解釈も深まり、国際的なハーモナイゼーション(調和)の努力も進められています。

特許は万能?光と影

特許制度は、多くのプラスの効果をもたらしてきました。

- イノベーションの推進力: 発明者に独占権を与えることで、研究開発への投資意欲を高めます。

- 技術情報の公開: 特許出願された発明は公開されるため、その情報をもとにさらなる改良や新しい発明が生まれます。

- 経済成長への貢献: 新しい技術や産業を生み出し、雇用を創出し、競争を促進します。

一方で、特許制度には負の側面や課題も指摘されています。

- パテント・トロール(特許の怪物): 自らは製品を作らず、買い集めた特許を使って他社に高額なライセンス料を請求したり、訴訟を起こしたりする存在。イノベーションを阻害するとして問題視されています。

- 途上国と特許: 先進国主導で作られたTRIPS協定は、途上国にとって医薬品アクセス(特にエイズ治療薬など)の困難や、自国産業育成の足かせになるという批判も。これに対し、公衆衛生上の危機には特許権を強制的に使用許諾できる「強制実施権」などの柔軟性が協定内にもありますが、その発動には政治的な難しさも伴います。

- 権利取得・維持のコスト: 特許を取得し、維持するには多額の費用がかかり、中小企業や個人発明家には負担となることも。

- イノベーションの阻害?: 時には、特許が後続の研究開発を妨げたり(特許が複雑に絡み合う「パテントシケット」)、自由な競争を制限しすぎたりする可能性も指摘されます。

21世紀の特許:新たな挑戦と未来

現代社会は、AI、ゲノム編集、ブロックチェーンなど、これまでにないスピードで新しい技術が生まれています。特許制度も、大きな変化の波に直面しています。

- AIは発明者になれる?: AI自身が発明をした場合、誰が発明者になるのか?(例:DABUS事件)。世界中で議論が続いています。

- ゲノム編集技術の特許: CRISPR-Cas9のような革新的な技術は、その特許を巡って激しい争いが起こりました。生命倫理の問題とも深く関わっています。

- グローバル化と権利行使: インターネットサービスのように国境をまたいで提供される技術について、どの国の特許でどうやって権利を守るのか、難しい問題が出てきています。

- オープンソースとの関係: ソフトウェアの世界では、ソースコードを公開・共有するオープンソースの動きが活発です。特許による「独占」とは異なるイノベーションの形として、特許制度との関係性が議論されています。

- 特許の質: 本当に価値のある発明だけに強い権利が与えられるよう、特許審査の質をどう維持・向上させるか。

- 重要産業と特許:

- 医薬品: 開発に莫大な費用と時間がかかるため特許保護が不可欠ですが、薬価の高騰やアクセス問題とのバランスが常に問われます。特許期間延長制度の運用も重要な論点です。

- IT・ソフトウェア: 技術革新のスピードが速く、多くの特許が複雑に絡み合う分野。標準必須特許(SEP)のライセンス問題なども重要です。

おわりに

3回にわたり、特許制度の歴史から現代の課題までを駆け足で見てきました。古代のささやかなアイデア保護の試みから始まった特許制度は、時代時代の要請に応え、社会や経済のあり方と深く関わりながら、複雑で巨大な仕組みへと進化してきました。

特許は、発明という人間の知的創造活動を「権利」として認め、それを社会の発展につなげるための重要なツールです。しかし、その運用を一歩間違えれば、イノベーションを妨げたり、不公平を生んだりする可能性もはらんでいます。

「発明者をどう守るか」「技術をどう活かすか」「社会全体の利益とどう調和させるか」。 このバランスを常に問い続け、時代に合わせて制度をアップデートしていくことが、これからも求められるでしょう。

私たちの未来を形作る技術と、それを支える特許制度。少しでも皆さんの知的好奇心を刺激できていれば嬉しいです。

なんでもよいので、気づいたことはお気軽にコメントください。ではまた

コメント