こんにちは。Hanaoです!

前回は、特許制度の「はじまりの物語」として、古代の知恵からヴェネツィアの「発明者条例」、イギリスの「専売条例」まで、発明を守る仕組みがどう生まれたかを見てきました。いや~、歴史を遡ると新しい発見があって面白いですよね!

さて今回は、その発明保護の灯が、アメリカ、フランス、ドイツといった国々、そして私たちの国・日本でどのように受け継がれ、独自の制度へと発展していったのかを探っていきましょう。各国の「色」が見えてくると、また一段と知財の世界が身近に感じられるはずです。

アメリカ:憲法で発明を後押し!ダイナミックな特許制度

アメリカ合衆国は、建国の父たちが発明の重要性を深く理解していた国の一つです。 なんと、1787年に制定されたアメリカ合衆国憲法の中に、「議会は、著作者及び発明者に対し、一定期間それぞれの著作及び発明に関する権利を独占させることにより、科学及び有用なる技術の進歩をはかる権限を有する」という条項が盛り込まれているんです!国の基本法で、発明の保護をうたっているんですね。

これに基づき、1790年に最初の特許法が制定されました。

アメリカの特許制度の歴史は、ダイナミックな変化も特徴です。

- 「プロパテント(特許重視)」の時代: 創業期から、特許を重視して産業を育成しようという機運が強く、多くの発明が生まれました。

- 「アンチパテント(特許抑制)」の時代: 20世紀に入り、大恐慌などを経て、大企業による市場独占への懸念から、特許の権利が弱められる時期もありました。

- 再び「プロパテント」へ: 1980年代以降、国際競争力の強化のため、再び特許を重視する政策に転換。特許専門の控訴裁判所(CAFC)が設立され、特許権の保護が強化されました。

ちなみに、アメリカは長らく、発明を最初に行った人に権利を与える「先発明主義」を採用していましたが、2011年の法改正で、世界標準の「先願主義(最初に出願した人に権利を与える)」に移行しました。時代の変化とともに、制度も進化していくんですね。

フランス:革命が生んだ「無審査主義」からの出発

フランスの特許制度は、1789年のフランス革命直後、1791年に最初の特許法が制定されたのが始まりです。 王政下での特権的な独占とは異なり、発明者の権利を広く認めることを目指しました。

フランスの初期の特許制度の大きな特徴は、「無審査主義(登録主義)」を採用した点です。 つまり、出願された発明が本当に新しいか、進歩性があるかといった実体的な審査を行わず、方式的な要件を満たしていれば特許を認める、というものでした。これは、迅速な権利付与を重視した結果と言えるかもしれません。

その後、産業の発展とともに、より質の高い特許の必要性が認識され、1968年の法改正で実体審査を導入する「審査主義」へと移行しました。現在のフランスの特許庁にあたるINPI(国立産業財産庁)は1951年に設立され、国の知財戦略を支えています。

ドイツ:統一国家と「出願人主義」の確立

ドイツでは、いくつかの地域で独自の特許保護制度がありましたが、1871年のドイツ帝国成立後、国内の制度を統一する必要性が高まりました。 そして、1877年にドイツ統一特許法が制定されます。

ドイツの特許法で特徴的なのは、早くから「出願人主義」(発明者自身でなくても、正当な権利承継者であれば出願人として特許を取得できる)の考え方を取り入れていた点です。 また、ドイツは工業国としての発展を目指す中で、従業員が行った発明(職務発明)の取り扱いに関する規定も早くから整備し、企業内での発明活動を奨励してきました。 ベルリンに設立された特許庁は、第二次世界大戦や東西分断といった歴史の荒波を乗り越え、現在はミュンヘンに本部を置いています。

日本:近代化への渇望と独自の発展

さて、我らが日本の特許制度の歩みを見てみましょう。 明治維新後、欧米の進んだ技術や制度を目の当たりにした日本は、産業を発展させ、国力を高めるために、知的財産制度の導入を急ぎました。

福沢諭吉が「西洋事情」で特許制度を紹介したのが1867年。1871年には「専売略規則」という日本初の特許法が制定されましたが、これは残念ながら国民の理解不足や運用体制の未整備から1年で廃止されてしまいます。

しかし、発明者を保護し、技術革新を促す必要性はますます高まります。 そして、1885年(明治18年)、後の総理大臣となる高橋是清らの尽力により、本格的な特許法である「専売特許条例」が公布・施行されました。これが日本の特許制度の実質的なスタートです!

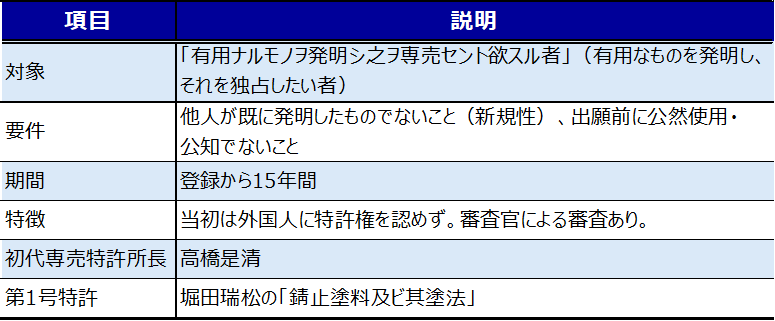

専売特許条例 (1885年) のポイント

当初は国内産業の保護育成のため、外国人には特許が認められませんでしたが、国際社会への仲間入りを目指す中で、1899年(明治32年)に工業所有権保護に関するパリ条約に加盟するとともに特許法を改正し、外国人にも門戸を開きました。

日本の特許制度は、その後も産業の発展に合わせて進化を続けます。

- 1905年(明治38年): 日常生活のちょっとした工夫や小発明を保護する**「実用新案法」**を制定。これは特に中小企業の発明活動を支えました。

- 1921年(大正10年)法: それまでの「先発明主義」から**「先願主義」へ移行**。現在の特許法の基礎が作られました。

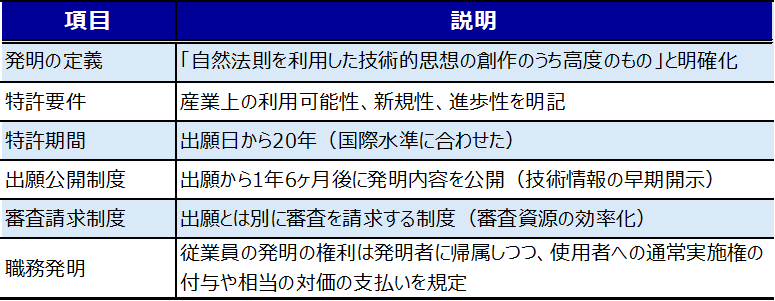

- 1959年(昭和34年)法: 現行特許法の直接の母体となる全面改正。戦後の経済復興と技術革新を背景に、特許制度の国際標準化と権利保護の強化が図られました。

現行特許法の基礎となった1959年(昭和34年)法の主なポイント

さらに、1975年には化学物質そのものにも特許を認める「物質特許」が導入され、医薬品や化学産業の発展に大きく貢献しました。

まとめ

今回は、アメリカ、フランス、ドイツ、そして日本という主要国で、特許制度がどのように根付き、それぞれの国の事情に合わせて発展してきたかを見てきました。憲法で発明を奨励したアメリカ、革命の中から生まれたフランス、統一と工業化を目指したドイツ、そして近代化を急いだ日本。それぞれの国の歴史と特許制度の関わり、興味深いですね。

さて、国ごとに特許制度ができたのは良いけれど、発明やビジネスは国境を越えます。「じゃあ、外国で自分の発明を守るにはどうしたらいいの?」そんな疑問が湧いてきますよね。 次回は、そうした国際的な課題に応えるために生まれた「パリ条約」や「特許協力条約(PCT)」といった国際条約、そして特許実務の変遷や現代的な課題について触れていきたいと思います。どうぞお楽しみに!

なんでもよいので、気づいたことはお気軽にコメントください。ではまた!

コメント