こんにちは。Hanaoです!

突然ですが、「発明王」と聞いて、誰を思い浮かべますか?多くの方がトーマス・エジソンと答えるのではないでしょうか。蓄音機、白熱電球、映画の原型…。彼の発明が私たちの生活を豊かにしたことは間違いありません。

でも、エジソンがただの「ひらめきの天才」だったと思ったら、それは大きな誤解かもしれません。実は彼、生涯で米国だけで1,093件、全世界では2,300件以上もの特許を取得した、凄腕の「特許戦略家」でもあったのです。

「特許って何?」「エジソンがそんなにたくさん?」 そんな疑問を持ったあなた、大歓迎です!今回は、発明王エジソンのもう一つの顔、知財戦略家としての一面に光を当て、彼がどのように特許を活用して成功を掴んだのか、その秘密に迫ります。知財や経済の知識がなくても大丈夫。一緒にエジソンの世界を探検しましょう!

始まりは「売れない発明」~エジソン、特許と市場の洗礼を受ける~

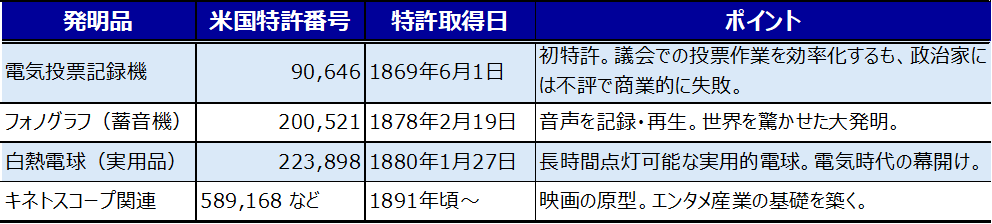

エジソンが最初から順風満帆だったわけではありません。彼が最初に取得した特許は、1869年の「電気投票記録機」(米国特許第90,646号)でした。

表1: エジソンの初期特許と主要発明例

この電気投票記録機、技術的には画期的だったものの、当時の議員たちには「投票時間が短縮されると、裏工作の時間がなくなる」と、全く売れませんでした。この苦い経験から、エジソンは「市場が求めるもの、売れるものを作らなければ意味がない」という、生涯にわたる重要な教訓を得ます。

「売れないものは発明したくない。売れることが実用性の証明であり、実用性が成功なのだ。」(エジソンの言葉)

この言葉、重いですよね。ここから、エジソンの「発明家」と「実業家」の二つの顔が本格的に始動します。

「発明工場」メンロパークの誕生 ~組織的な発明と特許出願~

「市場が求めるもの」を効率的に生み出すために、エジソンは新しい仕組みを考え出します。それが、1876年にニュージャージー州に設立した「メンロパーク研究所」です。

この研究所は、単なる実験室ではありませんでした。

- 優秀な研究者や技術者を集めたチーム

- 最新鋭の設備と豊富な資材

- 系統的な研究開発プロセス

これらを揃え、「10日に一度の小さな発明、半年に一度の大きな発明」を目標に掲げた、まさに世界初の「発明工場」だったのです。

このメンロパークで、蓄音機(1877年)、そして彼の名を不朽のものにした実用的な白熱電球(1879年)などが次々と生み出されます。そして重要なのは、これらの発明が生まれると同時に、抜け目なく特許出願が行われていたということです。

エジソンは、単に発明するだけでなく、それを「権利」として保護し、事業の核とすることを強く意識していました。メンロパークは、発明と特許取得を組織的に行う、画期的なシステムだったのです。

エジソンの特許戦略① ~「改良発明」の重要性~

エジソンの特許リストをよく見ると、全く新しい発明(基本特許)だけでなく、既存技術を改良する「改良特許」が非常に多いことに気づきます。

例えば、白熱電球。 エジソン以前にも電球のアイデアは存在しましたが、寿命が短い、コストが高いといった課題がありました。エジソンは、京都の竹を炭化させたフィラメント(発光する細い糸)を使うことで、長時間点灯可能で安価な実用的電球を完成させました。これは、まさに改良発明の真骨頂です。

彼は、一つの発明を完成させると、その周辺技術や製造方法についても徹底的に研究し、次々と改良特許で固めていきました。これにより、

- 他社が類似品を作るのを防ぐ

- 自社の技術的優位性を維持する

- 特許網を築き、事業を盤石にする

といった効果があったのです。「一つの大きな発明を守るために、たくさんの小さな特許で周りを囲む」イメージですね。これは現代の企業でも使われる、非常に高度な知財戦略です。

エジソンの物語、まだまだ奥が深そうです。 次回は、エジソンのもう一段階進んだ特許戦略、そして特許を巡る激しい戦いや、彼が遺した知財の教訓について掘り下げていきます。

(次回「発明王エジソンは特許の戦略家! ~成功の裏にあった知財戦略とは? (2/2)」へ続く)

なんでもよいので、気づいたことはお気軽にコメントください。ではまた!

コメント