こんにちは、Hanaoです。本記事から、ブログのメイントピックとなる「知財と経済」について書いていきます。皆さんお気軽にお読みいただければと思います!

現代のビジネス環境において、「知的財産(IP)」は非常に重要です。これは単なる法律用語ではありません。企業の競争力、さらには国全体の経済成長を左右する、極めて重要な経営資源なのです。

かつて価値創造の中心は、工場や設備といった有形資産でした。しかし今は違います。アイデア、ブランド、技術ノウハウといった無形資産。その中でも特に法的に保護された知的財産の戦略的活用が、未来を切り拓く鍵と言えるでしょう。

私自身、入社直後に携わっていた製品が、ヨーロッパの機械メーカー発の安価製造設備の登場により、一気に廃れていく様をみました。設備の差別化がなくなれば、あとは低コストの中国品に抗うのは難しいです。設備に依存しない、化学品の処方ノウハウや知財の無形資産の重要性を入社すぐに知れたのは、残酷でしたが良い経験でした。

この記事では、知的財産が経済にどう影響するのかを見ていきます。マクロ経済の視点から、個別企業のミクロな価値創造まで。その多面的なインパクトを概観します。

1. 知的財産とは何か? – 経済成長の隠れたエンジン

まず基本的な「知的財産とは」を説明していきますね。より詳細な内容は別の記事で解説しますので、まずは基礎に絞って説明します。

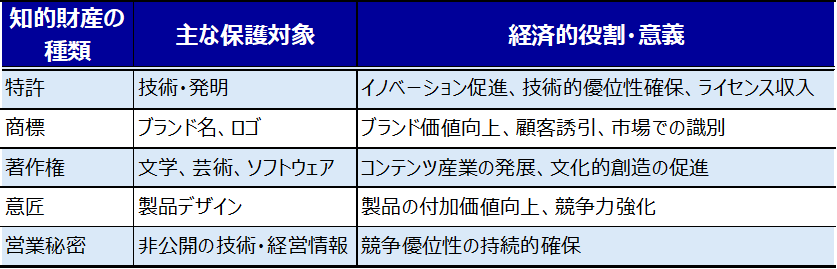

知的財産とは、人間の知的創造活動によって生み出された成果を指します。これには主に以下のものが含まれます。

これらの知的財産は、それぞれ異なる側面から経済活動に貢献します。 例えば、特許制度。これは発明者に一定期間の独占権を与えます。その結果、さらなる研究開発へのインセンティブが生まれ、技術革新が加速するのです。 また、商標も重要です。企業のブランド価値を高め、消費者の信頼を獲得します。そして、市場での競争優位性を確立する上で不可欠なものとなります。

2. 知的財産とマクロ経済 – 国富を左右するIP戦略

知的財産の重要性は、個々の企業活動に留まりません。一国の経済全体のパフォーマンスにも大きな影響を及ぼすのです。

WIPO(世界知的所有権機関)やOECD(経済協力開発機構)。これらの国際機関は、長年にわたり知的財産とマクロ経済指標との関連性を分析してきました。 例えば、WIPO発行の「世界知的財産報告」や「グローバル・イノベーション・インデックス(GII)」。これらのレポートは示唆に富みます。特許出願件数、商標登録数、知的財産関連の収入といった指標。これらが国のイノベーション能力やGDP成長率、生産性と強い相関関係にあることを示しています。 GIIでは特に明らかです。イノベーション・ランキング上位国は、概して強力な知的財産制度と活発なIP活動を有しているのです。

また、知的財産保護の強弱も、経済に多大な影響を与えます。 米商工会議所GIPC(Global Innovation Policy Center)が発表する「国際知的財産指数(GIPC Index)」。これは各国の知的財産保護環境を評価する有名な指標です。この指数が高い国、つまり知的財産保護が強い国。そうした国は、外国直接投資(FDI)を誘致しやすく、技術移転も進みやすい傾向にあるとされています。 一方で、TRIPS協定(知的所有権の貿易関連の側面に関する協定)も重要です。特に途上国において、知的財産保護と公衆衛生や技術アクセスとのバランスをどう取るか。この協定は、そうした重要な課題を提起しています。 適切な知的財産制度の運用。これは、持続的な経済発展のための重要な政策課題なのです。

3. 知的財産が生み出す企業価値 – 株価を動かすIPの力

マクロ経済だけではありません。ミクロ経済、すなわち個別企業の価値創造においても、知的財産の役割は決定的に重要です。 現代の企業価値評価を考えてみましょう。貸借対照表に載らない無形資産、特に知的財産の比重は年々高まっています。

特許ポートフォリオと企業価値: 企業が保有する特許の質と量。これは、その技術力や将来の収益性を測る重要な指標です。そして、株価にも影響を与えます。 質の高い特許とは何か。例えば、引用数が多い、技術的範囲が広いといった特許です。これらを多く保有する企業や、革新的な特許を取得した企業。これらは市場から高く評価される傾向にあります。 過去の研究でも明らかです。特許関連の訴訟で勝訴したり、有利なライセンス契約を締結したりした企業の株価。これらがポジティブに反応する事例も多く報告されています。

商標価値(ブランド力)と株価パフォーマンス: 強力なブランドは、顧客ロイヤルティを高めます。そして安定的な収益をもたらし、企業の長期的な成長を支えるのです。 商標によって法的に保護されたブランド名は、模倣を防ぎます。そして、ブランドイメージの維持・向上に貢献します。 実際に、ブランド価値ランキング上位の企業は、優れた株価パフォーマンスを示すことが多いと言われています。

【筆者の視点:未来を映す「知財」という名の経済指標へ】

今回の記事で見てきたように、知的財産が企業や経済の価値を測る上で重要な資産であることは間違いありません。しかし、その情報を扱う上で、私自身が常々感じている課題が二つあります。

一つは、情報の「タイムラグ」です。特許は出願から公開まで1年半かかるため、リアルタイムの経営状況を即座に反映するわけではありません。

そしてもう一つは、「量」と「質」のギャップです。私自身も製造業で特許出願に携わりますが、出願「件数」という“量”は評価指標としてカウントされやすい一方で、一つひとつの発明が持つ本質的な「価値」という“質”まで深く分析・評価される機会は、まだ少ないのが現状です。

逆に捉えれば、この課題を乗り越えられれば、各社の出願動向から未来の事業戦略を読み解き、個々の発明の重要性や革新性を可視化できるようになります。そうすれば、知的財産の情報は、単なる過去の実績報告ではなく、未来の経済を予測する、より信頼性の高い先行指標となり得るはずです。

このブログでは、まさにその「知財から経済を読み解く」という視点を、皆さんと一緒に探求していきたいと考えています。

まとめ

ここまで見てきたように、知的財産は重要です。イノベーションを促し、国の経済成長を支える基盤となります。 同時に、企業の競争優位性を確立します。その価値を市場に伝え、株価を押し上げる原動力ともなり得るのです。

私自身も、新事業・新製品開発に携わった際は、世の中のトレンド・最新技術領域を知るために網羅的に特許を検索し、国・会社別などで出願数を調査していました。やはりというか、一目置かれている、一流の企業は出願数が多く、しかも年々増加傾向にありました。

しかし、知的財産の影響はこれだけではありません。 次回は、さらに深掘りします。知的財産と金融市場(債券市場や新たな資金調達手段としてのIPファイナンス)との関わり。そして、知的財産が持つ「光」だけでなく、「影」の部分について。すなわち、イノベーション促進と市場の健全な競争との間で生じうる課題や、その未来に向けた戦略です。

継続してブログを執筆していけるよう努めますので、皆さん修正点やお気づきの点はお気軽にコメントください。では、また!

コメント