こんにちは。Hanaoです!

前回の記事では、知的財産(IP)がマクロ経済や企業の株価・価値に与える大きな影響について見てきました。アイデアやブランド、技術といったIPが、国富や企業の成長を力強くドライブする様子をご理解いただけたかと思います。

この記事(2/2)では、さらに視野を広げます。知的財産が金融市場、特に債券市場や新たな資金調達手段とどう関わるのか。そして、IPが持つ「光」だけでなく「影」の部分、つまりイノベーション促進と市場の課題についても深掘りします。最後に、これからの時代に求められるIP戦略のあり方を探ります。

4. 知的財産と債券市場 – 新たな資金調達の道筋

知的財産は、株式市場だけでなく、債券市場や新たな金融スキームにおいてもその存在感を増しています。

社債格付けへの影響は?

企業の信用力を示す社債格付け。ここに、知的財産の価値が直接的にどう影響するかは、まだ明確な基準が確立されているわけではありません。 しかし、格付け機関が無形資産の評価に注目し始めているのは事実で、企業の将来性や競争優位性を判断する上で、質の高い特許ポートフォリオや強力なブランド価値は、無視できない要素となりつつあります。

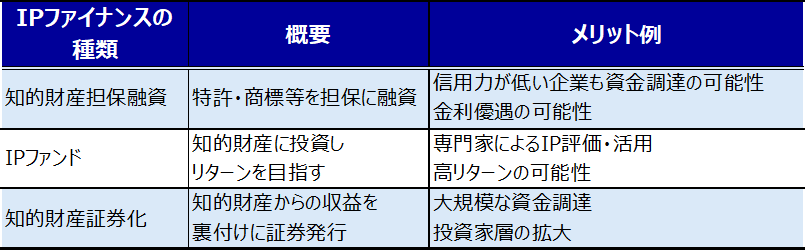

IPファイナンスの台頭

より直接的な動きとして、「IPファイナンス」が注目されています。これは、企業が保有する知的財産を担保としたり、その価値を裏付けとしたりして資金を調達する手法です。 例えば、以下のようなものがあります。

- 知的財産担保融資(ABL): 特許権や商標権などを担保に金融機関から融資を受けます。

- IPファンド: 知的財産に投資し、ライセンス収入や売却益などでリターンを目指すファンドです。

- 知的財産証券化: 知的財産から生じるキャッシュフローを裏付けとして証券を発行します。

国内外で市場は成長傾向にあり、特に技術力のあるスタートアップや中小企業にとって、新たな資金調達の選択肢として期待されています。 日本でも、知的財産を事業性評価に組み込む動きや、「事業成長担保権」といった新しい担保制度の検討が進んでいます。これは、企業の成長可能性をより柔軟に評価しようとする流れの一環です。

5. 知的財産の光と影 – イノベーション促進と市場の課題

知的財産制度は、イノベーションを促進する「光」の側面を持つ一方で、使い方や制度設計によっては「影」を生み出す可能性もはらんでいます。

イノベーション促進のメカニズム(光)

これは前回も触れましたが、改めて確認です。 知的財産権は、発明者や創作者に一定期間の独占的な権利を与えます。これにより、研究開発投資の回収や、さらなる創作活動へのインセンティブが生まれます。 新しい技術やアイデアが市場に出やすくなり、社会全体の技術水準の向上や文化の発展に貢献するのです。

市場独占や競争阻害のリスク(影)

しかし、独占権の付与は、時に市場の独占や公正な競争を阻害するリスクも伴います。 例えば、「パテントトロール」(特許怪物)と呼ばれる存在。彼らは自ら製品を製造・販売せず、取得した特許を使って他社に高額なライセンス料を請求したり、訴訟を起こしたりします。これは、企業の事業活動を萎縮させ、イノベーションの妨げになると批判されています。 また、著作権の保護期間が過度に長い場合。これは新たな創作活動の素材となるべき過去の作品の利用を困難にし、文化の発展を停滞させる「死荷重損失」を生む可能性が指摘されています。

こうした「影」の部分を最小限に抑え、制度全体のバランスを取ることが重要です。そのため、権利の適切な範囲設定や、権利濫用を防ぐ仕組み、そして競争政策との調和が求められます。

6. 未来を拓くIP戦略 – オープンイノベーションと持続可能性

現代のビジネス環境は、変化のスピードが非常に速く、複雑性も増しています。このような時代において、企業が競争力を維持・強化していくためには、どのようなIP戦略が求められるのでしょうか。

オープンイノベーションとIP戦略

かつては、自社ですべての研究開発を行い、知的財産を囲い込む「クローズド・イノベーション」が主流でした。 しかし近年では、外部の技術やアイデアを積極的に活用し、自社の知的財産も外部にライセンスアウトするなど、組織の壁を越えてイノベーションを共創する**「オープンイノベーション」**の重要性が高まっています。 この流れの中で、IP戦略も変化しています。 単に権利を「守る」だけでなく、他社との連携や新たなビジネスモデル構築のために、戦略的にIPを「活用する」視点が不可欠です。どの技術を自社で秘匿し、どのIPを公開・共有・連携するのか。その見極めが重要になります。

SDGs・ESG経営と知的財産

持続可能な開発目標(SDGs)や、環境(Environment)・社会(Social)・ガバナンス(Governance)を重視するESG経営。これらの世界的な潮流も、IP戦略に影響を与えています。 例えば、環境技術に関する特許の活用や、途上国の課題解決に貢献する技術のライセンス供与。これらは企業の社会的責任を果たすと同時に、新たな事業機会の創出にも繋がる可能性があります。 知的財産を通じて社会課題の解決に貢献する。そうした視点も、これからのIP戦略には求められるでしょう。

日本企業がグローバル市場で競争力を高めるためには、こうした新しい動きを踏まえ、より戦略的かつダイナミックな知的財産マネジメントを実践していく必要があります。

化学メーカーの中にいる所感としては、まだまだオープンイノベーションは不足かなとも思います。日本は化学メーカーの数が多く、それぞれが個々に技術を積み重ね利益を積み上げてきたプライドがあるのかもしれません。中にいる私たちもマインドを大きく変えていく必要がありそうです。

【筆者の視点:発明の「価値」と、それを生み出す「人」への投資】

「IPファイナンス」の流れについて、自分たちが心血を注いで生み出した発明が、単なる技術成果としてだけでなく、企業の資金調達に直接貢献する『金融資産』として評価される。これは、私たち技術者にとって大きなモチベーションとなり、非常に喜ばしい動きだと感じています。

しかし、同時に大きな課題も浮かび上がります。それは、「特許の本当の価値を、誰が、どのようにして正確に見積もるのか?」という点です。その特許が持つ技術的な優位性や市場での影響力といった“質”を正しく評価できる専門家の存在が、今後ますます重要になるでしょう。新たな専門分野として需要が生まれるかもしれませんね。

そしてもう一つ、常々感じているのが知財教育の機会の乏しさです。私自身、大学の講義で知的財産について体系的に学んだ記憶はほとんどありません。会社に入ってからも「OJT」、つまり実践の中で手探りで覚えていくという側面が強いのが実情です。

もちろん実践で学ぶことは何より重要ですが、本来、知的財産は技術者にとって必須の知識のはずです。今後は、大学の工学部などでもより実践的な知財教育が提供されたり、企業内での体系的な研修が充実したりすることを切に願っています。

結論:知的財産を経済成長の確かな力に

ここまで2回にわたり、知的財産が経済に与える多岐にわたる影響を見てきました。 知的財産は、国の経済成長や産業競争力を高める基盤です。そして、企業の価値創造や資金調達を支え、イノベーションを生み出す原動力となります。 しかし同時に、その制度運用や戦略次第では、市場の歪みや競争の阻害といった課題も生じさせ得る、両刃の剣でもあります。

私たち企業人、投資家、そして政策決定者は、この知的財産の持つ力を正しく理解し、その価値を最大限に引き出すための努力を続ける必要があります。 そのためには、最新の動向を常に把握し、自社の状況や目的に合わせて戦略を練り、実行していくこと。そして、社会全体の利益とのバランスを考慮することが不可欠です。

化学メーカーにおいても、新規事業立ち上げ・新製品開発には、知財トレンドを網羅的に調査し続けることが肝要となります。私も技術者として、毎週更新される関係領域における新規出願を確認し続けています。継続していると、今のトレンド・技術の最先端がおぼろげながら見えてくるものです。

知的財産を真に経済成長の確かな力としていくために、私たち一人ひとりの意識と行動が問われています。

引き続き知財×経済記事を更新しますので、気になる点があればお気軽にコメントください。ではまた!

コメント