こんにちは。Hanaoです!

私たちの生活に身近な商品にも、実はその成功を支える「知的財産」が隠されていることがあります。今回は、多くの人に愛されるロングセラー商品、ロッテの「雪見だいふく」を取り上げます。

あのもちもちとした食感と、冷たいアイスの組み合わせは唯一無二の魅力ですよね。しかし、その誕生と成長の裏には、巧みな特許戦略と、それを守り抜いたドラマがあったのです。

「知財や経済のことは全く知らないけど、ちょっと興味がある」という方にも分かりやすく、雪見だいふくの知財戦略の裏側と、そこから学べる食品業界における知財の重要性について紐解いていきましょう。

雪見だいふく誕生と最初の特許

雪見だいふくが発売されたのは1981年。当時、アイスクリームを餅で包むというアイデアは画期的でした。ロッテはこの新しいコンセプトを実現するため、そして他社の模倣を防ぐために、最初の重要な特許を取得します。

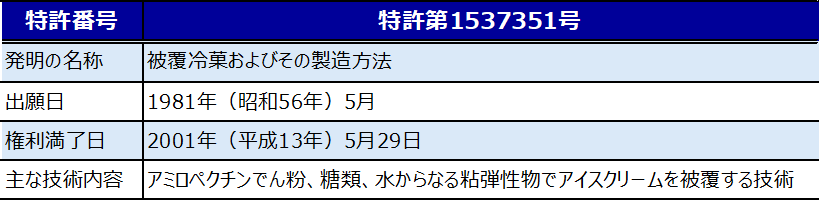

それが「特許第1537351号」(発明の名称:被覆冷菓およびその製造方法)です。

この特許のポイントは、冷凍しても硬くなりにくい餅の基本的な製法と、アイスクリームを効率よく包む方法にありました。今でこそ当たり前のように感じるかもしれませんが、この「餅でアイスを包む」というシンプルなアイデアを実現し、それを独占的に製造・販売できる権利を確保したことは、雪見だいふくの成功の第一歩と言えるでしょう。

立ちはだかった「7件の特許異議申し立て」という壁

しかし、この革新的な商品には、すぐに試練が訪れます。特許出願が公開されると、なんと7社もの競合他社から特許異議申し立てがなされたのです。

「特許異議申し立て」とは、特許庁が付与した特許に対して、「その発明は新しいものではない」とか「誰でも簡単に思いつくものだ」といった理由で、第三者がその特許の取り消しを求める制度です。

多くの企業が、雪見だいふくの成功を予感し、同様の製品を開発したいと考えていたことの表れでしょう。実際、この異議申し立てにより、ロッテの特許は一度「拒絶査定」という厳しい判断を下されてしまいます。つまり、特許が認められない可能性が出てきたのです。

もしここで特許が認められなければ、他社も自由に類似品を製造・販売できるようになり、雪見だいふくは市場でその他大勢の商品の一つとして埋もれてしまっていたかもしれません。

不屈の闘いと逆転の特許査定

絶体絶命のピンチ。しかし、ロッテは諦めませんでした。拒絶査定に対して不服審判を請求し、粘り強くその正当性を主張したのです。

そして、約4年間にわたる審理の末、ついに特許査定を勝ち取ります。これは、ロッテの技術の新規性と進歩性が認められた瞬間でした。

この特許異議申し立てを乗り越えたことは、雪見だいふくの歴史において非常に大きな意味を持ちました。

この出来事は、単に一つの商品を保護したというだけでなく、後発メーカーであったロッテがアイスクリーム市場で確固たる地位を築く上で、知的財産がいかに重要な役割を果たしたかを示す象徴的なエピソードと言えるでしょう。

さらなる進化を支える特許:冷凍しても「ふわふわ」の秘密

最初の特許が雪見だいふくの市場を切り開いたとすれば、その人気を不動のものにし、長年にわたり愛され続ける品質を支えたのが、改良された餅に関する特許です。

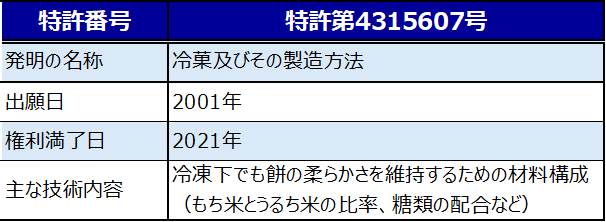

それが、「特許第4315607号」(発明の名称:冷菓及びその製造方法)です。

この特許の核心は、冷凍保存しても餅が硬くなりにくく、あの独特の「ふわふわ」とした柔らかい食感を維持する技術にあります。

具体的には、

- もち米とうるち米の最適な比率

- でん粉、糖類、水の割合

- 糖類の構成(砂糖と麦芽糖のバランスなど)

これらを細かく規定することで、冷凍庫から出してすぐに食べても、あの理想的な食感が楽しめるようになったのです。この技術改良は、消費者の満足度をさらに高め、雪見だいふくの競争力をより一層強化しました。

現在では、これらの主要な特許は権利期間が満了しています。しかし、長年にわたるブランド構築と、他社が追随できない独自のノウハウの蓄積により、雪見だいふくは今もなお多くの人々に選ばれ続けています。

雪見だいふくから学ぶ、食品業界における知財の重要性

雪見だいふくの事例は、私たちにいくつかの重要な教訓を与えてくれます。特に食品業界において、知的財産権がいかに重要であるかを示しています。

- 独自技術の保護: 新しい製法や食材の組み合わせなど、独自の技術やアイデアは特許で保護することで、他社の模倣を防ぎ、市場でのアドバンテージを確立できます。

- ブランド価値の向上: 特許技術に裏打ちされた商品は、その品質や独自性が消費者に信頼感を与え、ブランド価値を高めます。雪見だいふくの「もちもち食感」は、まさにその象徴です。

- 市場における競争優位性の確保: 特許によって一定期間独占的に製造・販売できる権利を得ることで、安定した収益を確保し、さらなる研究開発への投資も可能になります。これは、持続的な成長に不可欠です。

- ライセンス戦略の可能性: 自社で製造・販売するだけでなく、特許技術を他社にライセンス供与することで、新たな収益源を生み出すことも可能です。

もちろん、特許を取得すれば全てが安泰というわけではありません。特許権を維持するためのコストもかかりますし、権利期間も限られています。しかし、雪見だいふくの事例が示すように、戦略的に知的財産を活用することは、企業の成長とブランドの保護に大きく貢献するのです。

【筆者の視点:特許が切れても「雪見だいふく」が最強なワケ】

皆さんは「雪見だいふく」、お好きですか?私は季節を問わず、冷凍庫に常備してしまうほどの大好物です笑。

今回その歴史を調べてみて改めて感じたのは、主要な特許が切れた後もなお他を寄せ付けない、その圧倒的なブランド力です。その源泉は、単に「最初に特許を取ったから」というだけではありません。

特許で守られた20年という独占期間中に、ロッテは「餅アイスといえば雪見だいふく」という強力なブランドを築き上げました。さらに、特許明細書には書かれないような、日々の製造プロセスにおける細かなノウハウや、時代に合わせた味の微調整といった「弛まぬ改善」を積み重ねてきたはずです。

「特許が切れたらどうするのか」というのは、多くのメーカーにとって頭の痛い問題です。しかし雪見だいふくの事例は、特許はあくまでスタートラインであり、その権利期間中にどれだけブランドを育て、見えない技術力を蓄積できるかが真の勝負所であることを教えてくれます。

20年間、ひたむきに一つの製品と向き合ってきた企業と、権利が切れたからと後から参入してきた企業とでは、その製品にかける情熱も、蓄積された技術力も、歴然とした差がある。私はそう信じています。

私たちの身の回りにある食品一つひとつにも、こうした知恵と努力、そして時には法的な戦いを経て守り抜かれた「見えない価値」が詰まっているのかもしれませんね。

雪見だいふくを次に食べる時は、そのもちもちとした食感の裏にある開発者たちの情熱や、知財戦略の奥深さに思いを馳せてみるのも面白いかもしれません。

なんでもよいので、気づいたことはお気軽にコメントください。ではまた!

コメント