こんにちは。Hanaoです!

小泉農相の備蓄米投入、非常にスピーディーでしたね。党内手続き軽視などの批判的な意見もあるようですが、この後の米価格にどのような影響があるか要注目です。

皆さんは「備蓄米」と聞くと、どんなイメージをお持ちですか? 「災害の時に食べる、ちょっとパサパサしたお米…?」 「普段の生活にはあまり関係ないかな?」 そんなふうに思っている方も少なくないかもしれません。

でも、実はこの備蓄米、私たちの食卓の未来、そして国の食料安全保障にとって、ものすごく大切な役割を担っているんです。そして、その品質を長期間保ち、いざという時に美味しく食べられるようにするため、さらには効率的に管理していくために、「特許」をはじめとする知的財産が大きな力を発揮しています。

この記事では、そんな備蓄米の基礎知識から、それを支える驚きの特許技術、そして私たちの食の未来にどう関わってくるのかを、知財や経済のことは全く知らないという方にも分かりやすく、そして興味を持っていただけるように解説していきます。 一緒に、食卓の未来を支える知恵と工夫の世界を覗いてみませんか?

備蓄米って何?日本の食料安全保障のカナメ

まず、「備蓄米」とは何か、基本的なところからお話ししましょう。 備蓄米とは、国や自治体などが、自然災害や天候不順によるお米の不作、あるいは輸入がストップしてしまうような不測の事態に備えて、計画的に保管しているお米のことです。

主な目的は、大きく分けて二つ。 一つは、災害時など万が一の時の食料供給を確保すること。 もう一つは、お米の市場価格が急激に変動するのを和らげる役割です。

日本では、1993年の記録的な冷夏による米不足を教訓に、翌1994年に「主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律」(通称:食糧法)が制定されました。この法律に基づいて、国が中心となって備蓄米の制度を運営しています。

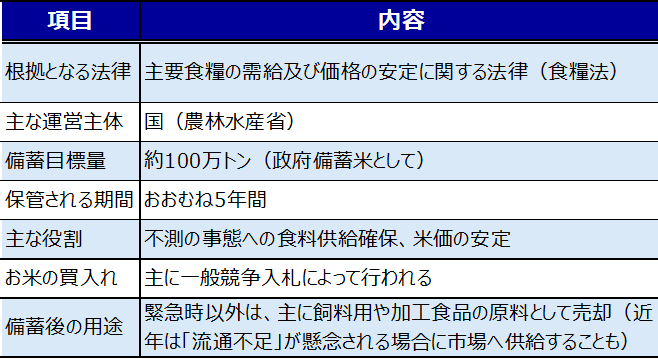

日本の備蓄米制度のキホン

(出所:農林水産省の公表情報などよりHanao作成)

しかし、この備蓄米制度も、近年いくつかの課題に直面しています。例えば、国産米の価格が上がったり、お米を作る農家さんが減ったりして、国が備蓄用のお米を十分に買い入れるのが難しくなることも。また、長期間にわたって大量のお米を良い品質で保管し続けるためのコストもかかります。だからこそ、より効率的で、より品質を高く保てる技術が求められているのです。

「特許」が食と農にもたらすイノベーション

ここで、「特許」という言葉が出てきました。 特許とは、簡単に言うと、新しい技術的なアイデア(発明)を考え出した人に与えられる「独占権」のようなものです。この権利があることで、他の人が勝手にその技術を使うことを一定期間防ぐことができ、発明した人は安心してその技術を事業に活かしたり、ライセンスしたりできます。

「お米や食べ物に特許なんて関係あるの?」と思われるかもしれませんね。 でも、実は食品や農業の分野でも、特許はイノベーションを後押しする重要な役割を果たしています。例えば…

これらは全て、特許によって保護される可能性のある発明です。 特に備蓄米のように、「長期間」「大量に」「品質を保って」お米を保管し、いざという時に役立てるためには、様々な技術的なハードルをクリアしなければなりません。そこに、特許技術が活躍する大きな舞台があるのです。

備蓄米を支える!驚きの特許技術たち

では、具体的にどんな特許技術が備蓄米を支えている(あるいは、これから支えていくと期待されている)のでしょうか?いくつか例を挙げてみましょう。

1. 保存性アップでおいしさ長持ち!

【関連企業】包装技術:三菱ガス化学, クラレ, DNP, 凸版印刷 精米技術:サタケ, 東洋ライス, アイリスフーズ, 越後製菓, 佐藤食品工業

2. 古米でも美味しく!食味・品質キープ術

3. 天敵から守る!害虫・カビ対策

4. 賢く管理!効率的な備蓄・管理システム

5. 捨てるなんてもったいない!備蓄米の未来のカタチ

これらの技術は、一部は既に実用化され、一部はまだ研究開発段階のものもありますが、いずれも備蓄米の価値を高め、私たちの食の未来をより豊かに、より安全にする可能性を秘めています。

研究開発の最前線と、特許が拓く未来

備蓄米を取り巻く技術開発は、大学や研究機関、そして多くの企業によって精力的に進められています。学術論文や業界ニュースを見ていると、いくつかの大きなトレンドが見えてきます。

こうした新しい技術が生まれると、企業はそれを「特許」として権利化し、自社の競争力を高めようとします。特許を取得することで、研究開発への投資を回収しやすくなったり、他社との差別化を図ったりすることができます。一方で、特許技術を利用するためにはライセンス料が必要になるなど、コスト面での課題が出てくることもあります。

また、本当に優れた技術であっても、それが実際に備蓄現場で広く使われるようになるまでには、実用性やコスト、導入のしやすさなど、多くのハードルを越えなければなりません。

今後の展望としては、特許技術が、備蓄米の品質をより高度に、より長期間維持することを可能にし、保管コストの削減にも貢献していくことが期待されます。さらに、備蓄期間を終えたお米の用途を広げ、食品ロスを減らすことにも繋がるでしょう。 これらの技術革新は、日本の食料自給率が低い中で、国内の食料供給基盤を強化し、真の食料安全保障を確立する上で、ますます重要な役割を担っていくはずです。

【筆者の視点:行動への期待と、技術を支える社会の仕組み】

今回のテーマに関連して、二つの視点から私個人の考えを記載しますね。

一つは、記事の冒頭で触れた政府の備蓄米放出のアクションについてです。この政策には様々な意見があるようですが、私個人としては、賛否は別として、まず「行動を起こした」という事実そのものを前向きに捉えたいと考えています。これを機に、これまで不透明と言われてきた日本の米の流通構造や、時に不可解な価格変動が起きるメカニズムの解明が進むことを、一人の生活者として期待しています。

そしてもう一つは、備蓄米を支える「包装技術」についてです。私自身、かつてプラスチック包材の研究開発に携わっていたため、これには少し特別な思い入れがあります。

近年、プラスチック包材は環境問題の観点から、時に“悪者”にされがちです。しかし、この記事で見たように、優れた包装は食品の寿命を劇的に延ばし、長期保存や広域流通を可能にします。これは「食品ロスの削減」という、もう一つの重要な環境課題の解決に大きく貢献しているという事実も、ぜひ知っていただきたいです。

もちろん、使用後のリサイクルは極めて重要です。しかし、どれほど高度なリサイクル技術が開発されても、それを社会で機能させるための回収・分別のインフラがなければ絵に描いた餅になってしまいます。このインフラ整備こそ、一企業だけの努力では解決できない大きな課題であり、国や国際社会が連携して力強く推進してくれることを切に願っています。

まとめ

今回は、私たちの食卓の安心を陰で支える「備蓄米」と、その品質維持や有効活用に不可欠な「特許技術」についてお話ししました。 普段あまり意識することのない備蓄米ですが、その裏側では、より美味しく、より安全に、そしてより効率的に私たちのもとへ届けるための、たくさんの知恵と工夫、そして熱心な研究開発が続けられています。

この記事が、皆さんの食に対する関心や、それを支える技術、そして私たちの未来の食料安全保障について考える、一つのきっかけになれば嬉しいです。

最後まで読んでいただきありがとうございました。ではまた!

コメント